© Dossiersmarine2 - Copyright 2005-2019 - Alain Clouet - contact : www.dossiersmarine@free.fr

La flotte de Napoléon III - Documents

Les Canons japonais de Rochefort

LES CANONS JAPONAIS DE ROCHEFORT

par Claude Millé

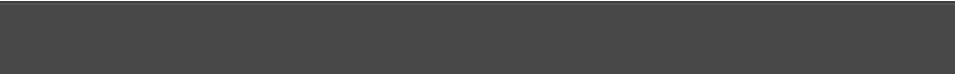

Devant le SHD de Rochefort, on peut voir deux vieux canons de bronze, dont la provenance a été longtemps inconnue et qui ne correspondent pas

a des tracés conventionnels. J'ai longtemps cherché, faisant souvent fausse route, jusqu'à ce que le directeur d'un musée d'artillerie d'Arnheim,

Pays-Bas, Paul Verhoeven, me mette enfin sur la bonne voie, ayant plus de sources de renseignements que moi, de par sa fonction :

–

les deux canons de Rochefort étaient japonais. Ils avaient leur équivalent dans le musée Fire-Power de Londres Woolwich. Et en plus, les

deux canons du Royaume Uni étaient complets et portaient a l'inverse de ceux de Rochefort des caractères indiquant leur date de fonte et le nom

du fondeur. N° 248 – GUNJI Tomizo Nobunari – 1844 et n° 249 - GUNJI Kineiji Noboyasu - 1844

–

Il existait un cinquième canon identique au Musée de l'Armée des invalides, malheureusement il avait été prêté à un musée du Japon en

1984 selon un contrat qui laissait à la France peu d'espoir de le revoir un jour. (prêt de deux ans avec renouvellement par tacite reconduction),

contre le prêt par le Japon d’une armure médiévale de 1252 de la famille Mori.

ETUDE

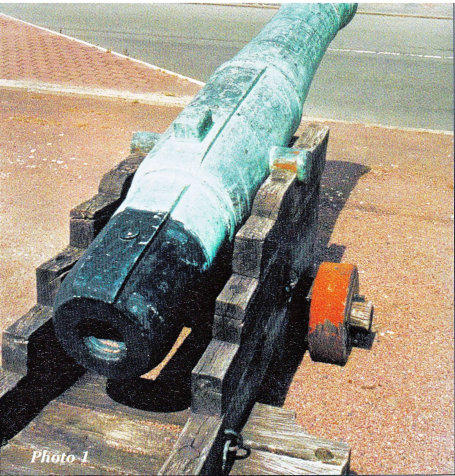

Nous étudierons le canon de Rochefort dit « à la culasse taraudée » sur lequel j'ai consacré les recherches principales, car il est le plus atypique des deux. Le second est du même type que le premier, mais il a une culasse fermée, plate, sans bouton de culasse. Rien ne permet de dire si la culasse est fermée de fonderie ou par un bouchon. Description - Court canon de bronze, sans inscriptions. Longueur 2,36 m. Calibre d'environ 16 cm, sans qu'il soit possible de l'appeler « canon de 16 » puisque on ne connaît pas le poids de son boulet. – Pas de tracé conventionnel du tube avec forme conique ceinturée de renforts, comme tous les canons de l'ancienne artillerie, a part vers la volée, qui a un renfort. – Le canon a une culasse taraudée d'un trou d'environ 11 cm sur 20 cm de long, d'une utilité incompréhensible. L'examen des canons de Londres Woolwich montre qu'un bouchon fileté en bronze obturait précédemment ce trou, puisque le canons d'Angleterre en sont dotés. Pas celui de Rochefort – Les tourillons sont de faible diamètre, 10,5 cm, alors qu'ils ont généralement le diamètre du calibre. On se demande alors quel était leur usage, quant on sait, en examinant canon de Shimonoseki aux USA la fixation du canon du Musée japonais de Chofu, que le tube était assujetti sur un affût très primitif par des barre-chevilles de fer réunissant l'affût de bois a des protubérances- tenons percées,au nombre de trois, et venant de fonderie. Feu M. Michel Decker, contrôleur général de l'armement, qui avait examiné le canon des Invalides, bien plus petit en calibre que le canon de Rochefort, notait le système de visée inexplicable et l'absence de hausse de tir. En effet la ligne de mire passe par un guidon situé sur la bouche du canon, et ensuite par une mire formée d'un cube de métal offrant une rainure transversale qui semble un non sens. canon japonais en position de tir – Cette absence de réglage de la hausse a une explication, qu’on peut lire dans un livre sur l’ère Meiji dont un participant du Forum de Gérard Delacroix m’a communiqué une page « L’auteur remercie le Dr Sokichi Tokoto de Tokyo de lui avoir fourni le document original a partir duquel ce cliché a été réalisé. En effet, pendant longtemps, nous n’avons pu nous faire une idée de la façon dont les canons étaient mis en batterie. Celui-ci est posé sur une pile de ballots en paille de riz remplis de sable. Les Japonais ne développèrent jamais réellement la fabrication de canons, préférant avoir recours à ceux qu’ils obtenaient des Européens. ». – Le dessin montre le même type de canon que ceux de Rochefort, Woolwich et Chofu. Suspendu par un lien qui ceinture la volée, un de ces ballots rempli de sable. Une planchette surmontée d’un montant à 90° relie le guidon de mire à la mire cubique. On jouait ainsi avec les hauteurs des sacs pour régler la hausse. On est là en peine préhistoire…. – On peut rapprocher ce dessin d’une des peintures d’Akagagi Madsada cité plus haut. Avec le titre Firing on voit un canon japonais posé sur une sorte de tas de fagots de paille jaune, des servants autour, pendant qu’à gauche on semble passer dans le tube du canon un écouvillon. – A voir ainsi résolu le problème du réglage de la hausse par les japonais, on ne peut plus s’étonner des autres anachronismes ni de la culasse taraudée...On peut souligner que lors du bombardement de Shimonoseki qui va survenir en 1864, des troupes japonaises portaient encore des armures. taraudage du canon n°1 – Enfin l'examen des deux canons du Fire-Power de Woolwich, comme celui du canon de Chofu, qui ont tous les trois ont leur affût si primitif, montre un massif de bois installé a l'arrière de l'affût sur lequel semble s'appuyer la culasse et son bouchon fileté. L'ensemble donne l'impression d'une sorte de canon hybride, fortement copié sur 'un modèle européen, mais avec des ajouts dont on ne sait s'ils sont maladroits ou astucieux... – le musée Royal de Toronto, Canada, possède un rouleau de papier de 50 m de long, en trois parties, qui décrit très exactement la fonte de ces canons, c'est l'oeuvre d'un japonais, Akagagi Sadmasa, en 1853. Cette sorte de bande dessinée explique parfaitement la fabrication des canons, mais elle pose aussi d'autres problèmes annexes : – On y voit que le noyau du moule, une fois le canon fondu, ressort d'une bonne longueur du côté de la culasse . Ce qui justifie sans conteste le trou taraudé, car la culasse doit être fermée ensuite. Mais on voit aussi que dans le dessin qui représente les ouvriers nettoyant des canons venant de fonderie, que ceux-ci ont plusieurs paires de petits tourillons, ce qui indique qu’ils ont une autre utilité que de servir de support du canon sur son affût. Reste aussi le dessin d’une mise en place d’un « chapelet » dans le moule, alors que, justement, ce chapelet, de par le procédé de fonte, était inutile, comme expliqué ci-dessous. Sans entrer dans des détails inutiles, il y avait dans les siècles passés deux façons de couler un canon de bronze : • la fonte à noyau : on fabrique un moule femelle issu d'un modèle mâle, puis on place un noyau qui va préfigurer l'âme du canon, et qu'on enlèvera quand le métal sera refroidi. Ce noyau est formé d'une partie centrale en fer, revêtu de bourre, de crin, de crottin, d'argile, ; l'ensemble est fixé par des ligatures en fer. Ce noyau doit être exactement centré dans le moule, de façon que l'épaisseur de métal soit uniforme, pour le maximum de solidité de la pièce. Mais si côté bouche le centrage est aisé, puisque le noyau déborde de la bouche, il n'en est pas de même du côté de la culasse, qui est fermée. Pour y remédier on centre le noyau de ce côté là avec un collier de fer qui s'appuie à l'aide de trois ou quatre pattes sur le pourtour du métal qui formera la culasse. C'est le «chapelet» en français, la « cruzetta » en espagnol et le « dragonflies » (libellule) en anglais. Il va de soi que les pattes du chapelet restent noyées dans le bronze la fonte terminée., alors que la partie «collier » du chapelet disparait avec l'alèsage de l'âme. On reconnaît ainsi que le canon a été fondu à noyau, en testant le pourtour de la culasse avec des aimants. Il faut souligner que ce fer noyé dans le bronze induit des points faibles dans la partie du canon qui subit la pression des gaz lors du tir. Enfin, l'alèsage de l'âme se pratiquait en faisant tourner le canon en position verticale autour de l'outil alèsoir. • A cause de ce désagrément, le suisse Maritz pratiqua vers 1744 à Douai la « fonte à plein ». le canon était fondu d'un bloc et on perçait ensuite l'âme, mais le canon était en position sur un banc horizontal et c'était l'outil qui tournait. Procédé bien plus satisfaisant. • Il a existé un troisième système de fonte, dérivé de la fonte a noyau, mais dont l’usage a été sans doute très restreint. Comme dans le canon japonais, « parfois le noyau sortait par le bouton de culasse », écrit un « Cours de élémentaire sur la fonderie des canons de1854 ». Et il est un fait que dans la fonte des canons de fer ,puis d’acier, de la nouvelle artillerie rayée et à chargement par la culasse,qui commença en 1863- 64, on reprit la fonte à noyau avec le noyau sortant côté culasse. – D’autre part, il existe une autre preuve de l’existence du noyau sortant par la culasse avec une photo d’un musée de Stockholm qui montre deux canons de bronze coulés sous le règne de Christian V, roi de Norvège et Danemark:Un trou carré perce le bouton de culasse et on peut voir transversalement dans le bouton un petit trou rond qui devait certainement verrouiller le bouchon de fermeture de la culasse. – Entre 1836 et 1847, les japonais s’éveillaient vers le monde occidental. Seuls les Hollandais avaient droit de commerce avec le Japon, ils pouvaient occuper seulement un comptoir commercial situé dans l’île de Deshima, dans la baie de Nagasaki. Mais les menaces d’incursion de navires de guerre anglais et américains (commodore Perry en1853) les décidèrent à installer des batteries de côte, notamment dans le détroit de Shimonoseki. La menace se précisa en 1863 avec la venue de la frégate américaine du commodore Mac Dougal, USS Wyoming. – Ils avaient acheté alors des canons conventionnels à la Chine, des canons Dahlgren, et possédaient déjà leurs propres canons rustiques. Néophytes, ils avaient traduit en japonais un livre du général hollandais Ulrch Huguenin, livre qui faisait autorité sur la coulée des canons. – On connaît la suite : ces canons bâtards et si peu conventionnels dont il existe cinq prises de guerre, les deux de Rochefort, les deux de Woolwich et celui de Chofu.Bombardement de Shimonoseki

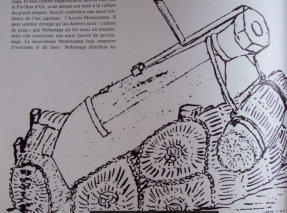

En 1863 les rapports du prince de Nagato, de la famille Mori avec les marines européennes s’envenimèrent. Les batteries japonaises de Shimonoseki tirèrent sur des navires français et hollandais. Il s’ensuivit un bombardement des batteries japonaises par l’ecadre du contre-amiral Jaurès (frégate mixte Sémiramis, corvette Dupleix, avisos Tancrède et Kein-chan.). La situation s’aggrava l’année suivante et nécessita l’envoi d’une escadre anglo-franco-hollandaise, qui se composait : • De l’escadre française du contre-amiral Jean Louis Charles Jaurès. Frégate mixte Sémiramis, corvette mixte Dupleix, aviso Tancrède. • De l’escadre anglaise de l’amiral Kuppel.HMS Euryalus, Conquéror, Tartar, Barrosa, Léopard, Perséus, Medusa, Coquette, Bouncer, Argus, Pembrokeshire. • De l’escadre des Pays-Bas. Corvettes Métalemkruis, Djambi, Amsterdam • D’un nvire américain, le Takiang. Il s’ensuivit un bombardement général des 14 batteries côtières japonaises et un débarquement allié, où les canons adverses furent encloués, les tourillons cassés et les coins de mire jetés à la mer. Il est a noter : • - Que les canons Armstrong de 110 a chargement par la culasse donnèrent lieu a des éclatements et autres faiblesses sur HMS Euralyus. • -. Que le photographe malto-anglais Felice Beato prit des cliclés photographiques de la bataille, ainsi que le Lt de vaisseau Appolinaire Le Bas, de la Sémiramis. • - Que 70 pièces de canons japonaises en bronze furent ramenées et partagées comme prises de guerre. On en comptabilise 5 en France, deux a Rochefort, une à Ruelle et deux aux Invalides. Les trois dernières avaient été achetée à la Chine et sont de type européen, elles portent gravé le signe du clan des Mori, trois cercles surmontés d’un dessin oblong. Il y en aurait aux Pays-Bas, à Berlin, Au Royaume-Uni, aux USA. L’affaire de Shimonoseki est l’objet d’un récit agrémenté de belles aquarelles, de l’aide-commissaire de la Sémiramis, Alfred Roussin. Le canon de Rochefort, ramené sans doute par la frégate Sémiramis ou le Dupleix, séjourna longtemps sur le terre-plein de l’artillerie, à côtés des licornes russes et du monument aux morts d’Asie (lui-même formé de la réunion de canons aujourd’hui dispersés). Puis, doté d’un affût marine conventionnel et inapproprié, il resta de 1916 à 2002 au C.E.A.N. de Rochefort (Centre Ecole Aéronautique Navale) jusqu’a sa fermeture. Depuis, il orne l’entrée du SHD, mais il est posé a terre, son mauvais affût ayant enfin rendu l’âme. Il a alimenté la chronique de ceux qui pensaient qu’il ne pouvait être qu’à chargement par la culasse, sans penser a l’impossibilité absolue de rentrer un projectile de 16 cm dans un orifice de 11 cm,taraudé de surcroît…. Claude Millé, mai 2017

© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu

eiusmod lorem

MonsiteWeb.com

- Accueil

- Index-a

- D-a

- D-a

- V-a

- V-nb

- V-nc

- V-nd

- V-na-a2-a

- V-na-a3-a

- V-na-a4-a

- V-na-a5-a

- V-na-a6-a

- V-na-a7-a

- V-na-a8-a

- V-na-a9-a

- V-na-a9-a

- Fl1860-a

- V_gouv-a

- V_puits-a

- V_puits1-a

- V_puits2-a

- V_gouv-a

- Tem-a

- Tem_les1-a

- Tem_les1-a

- Tem_les-a

- Tem_thib-a

- Tem_gir1-a

- Tem_gir2-a

- Tem_gir3-a

- Tem_themis-b

- Tem_toulon1-a

- Tem_toulon2-a

- Tem_lesg-a

- Tem_isis-a

- Tem_dordo-a

- Tem_primauguet-a

- Tem_dordo-a

- Arm-a

- Arm-seb1-a

- Arm-seb2-a

- Arm-seb3-a

- Arm-can-a

- Arm-can-a

- T-a

- T-b

- Z-a

- T-hel-a

- T-hel-a

- H-a

- H_1870-a

- H_1870-b

- H_1870-a

- H_crime-a

- H_crime-a

- H_crime-a

- H_mexique-a

- H_crime-a

- H-mex-a

- H-mex2-a

- H-mex2-a

- Ch-a

- Ch-liste-a

- Per-a

- Per-a

- Per-a