© Dossiersmarine2 - Copyright 2005-2019 - Alain Clouet - contact : www.dossiersmarine@free.fr

La flotte de Napoléon III - Documents

Le passage à la vapeur par Jean Marpeaux

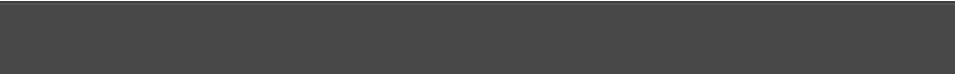

Si les Etats-Unis furent les pionniers de la navigation à vapeur, la Grande Bretagne qui avait été le berceau de la révolution industrielle et la patrie de l’inventeur de la

machine à vapeur devint dès la fin des années 1810 le pays qui réunissait les meilleurs constructeurs de machines marines. La première bénéficiaire fut sa flotte de

commerce qui se dota rapidement d'un grand nombre de vapeurs utilisés pour le remorquage ainsi que pour le transport des passagers. L'Amirauté par contre

considérait alors que les premiers navires à roues dont l’appareil propulsif était trop vulnérable et dont l'autonomie était trop limitée ne pouvaient figurer parmi les

navires de combat.

Aussi dans un premier temps ne vit-elle en eux que des auxiliaires capables d’effectuer des missions

secondaires telles que les transports urgents, et surtout le remorquage des grands voiliers, que ce soit

pour entrer ou sortir des ports lorsque les vents étaient contraires, pour leur permettre de franchir un

passage difficile, ou pour les aider à gagner une position de tir avantageuse lors d’une attaque de côtes

ennemies, et c’est seulement lorsqu'apparurent les premiers vapeurs français munis de canons que la

Royal Navy commença à armer les siens. Finalement, pour assumer ces différentes tâches, elle disposait à

la fin des années 1820 d’une trentaine de navires à roues.

Ensuite, avec la mise au point de machines de plus en plus puissantes la taille des vapeurs s’accrut au

cours de la décennie suivante, et en 1838 fut mis en chantier le Cyclops de 1906 t et 320 chn armé de

deux canons de 98 et quatre de 68 qui fut le prototype d’une série de sept frégates de seconde classe de caractéristiques voisines mises sur cale entre 1841 et 1844.

Un nouveau pas fut franchi peu après, mais cette fois à l’initiative des Etats Unis. En 1838 l’arrivée du Great

Western, premier paquebot transatlantique, dans le port de New York ouvrit en effet de nouvelles

perspectives à la Marine américaine qui s'inspira de cette unité pour mettre en chantier l’année suivante

une grande frégate à roues de 3220 t et 700 chn, le Mississipi, puis une seconde identique, le Missouri,

l'année suivante, et trois autres bâtiments d’un type voisin seront ensuite

construits dans ce pays à partir de 1847. Au cas où un nouveau conflit l’opposerait à l’Angleterre (1), cette

nation dont la Marine disposait d’un budget bien inférieur à celui accordé aux Marines européennes

espérait ainsi mettre à profit la liberté de mouvement dont jouissaient ces frégates pour assurer la

protection de ses côtes et surtout pour mener dans de meilleures conditions que par le passé une guerre de

course (2) contre le commerce britannique.

En 1840 la France mit à son tour en chantier deux frégates à roues, les Vauban et Descartes de 3000 t et 540

chn, et peu après trois unités de 450 chn initialement conçues comme paquebots transatlantiques furent

transformées sur cale en frégates à roues. Toutefois ce type de bâtiment dont le coût était élevé et qui était

trop

vulnérable pour affronter une unité fortement armée présentait moins d’intérêt pour la Royal Navy, et ce

n’est que trois ans après le début de la construction du Mississipi qu’elle se dota de frégates de première classe de taille comparables à celle des unités françaises et

américaines.

La Penelope, voilier lancé en 1829, fut alors remontée sur cale pour être équipée d’une machine de 650

chn, et la même année débuta la construction du Retribution d’une puissance de 800 chn. Ces deux unités

seront suivies de quatre autres frégates de premier rang dont la plus puissante fut le Terrible de 3189 t et

800 chn qui était doté d’un puissant armement composé de huit canons de 68 et huit de 56. Mais le

nombre des grandes frégates à roues britanniques sera limité à six car au même moment la mise au point

de l’hélice ouvrait de nouvelles perspectives pour les navires de combat.

Le début des années 1840 fut également marqué par l’apparition des premiers navires de haute mer de

construction métallique. Depuis un certain temps déjà les chantiers britanniques construisaient des

chalands en fer ainsi que des vapeurs à coque métallique conçus pour la navigation sur les eaux intérieures,

mais comme les compas étaient désorientés par la proximité de masses importantes de fer tout voyage

prolongé hors de vue des côtes leur était interdit. Pourtant comme nous le verrons plus loin la construction en fer des navires présentait de nombreux avantages par

rapport à la construction traditionnelle aussi, en 1837, alors que la sidérurgie s’était considérablement développée pour répondre aux besoins du chemin de fer en

pleine expansion, ce qui avait rendu ce métal plus abondant et donc moins coûteux, l’Amirauté chargea l’astronome Airy de résoudre le problème de l’adaptation des

compas à un environnement métallique.

Le voilier commercial Ironsides fut en 1838 le premier à bénéficier de ces travaux grâce auxquels il put traverser l’Atlantique à trois reprises, mais le premier navire de

guerre à coque en fer fut le Nemesis qui avait été commandé par la Compagnie des Indes en 1835. Lancé en 1840 à Birkenhead, il put lui aussi bénéficier du système

de correction des compas mis au point par Airy lors de la traversée qui le conduisit à destination. La seconde unité de ce type fut en 1840 l'aviso français de 200 t

Eridan qui sera suivi par le sloop américain Princeton un an plus tard. Quant à la Royal Navy, si elle avait fait construire le paquebot-poste transmanche en fer Dover 40

dès 1839, ce n’est qu'en 1843 que ses premiers navires de combat de construction métallique furent à leur tour mis en chantier.

Ce fut d’abord la frégate de deuxième classe Birkenhead qui sera suivie l’année suivante de sept

gunvessels ((canonnières de haute mer), puis de quatre sloops construits en 1845 et 1846. Toutes

ces unités étaient propulsées par des roues, mais deux gunvessels à hélice seront construits en fer

en 1845. Parmi les nombreuses avancées survenues à cette époque celle qui eut l’influence la plus

déterminante sur l’évolution des marines militaires fut sans conteste l’avènement de l’hélice dont la

mise au point à la fin des années 1830 était l’oeuvre de deux hommes qui poursuivaient leurs

recherches indépendamment l’un de l’autre : le Suédois Ericson (3) et l’Anglais Pettit Smith. Ce

nouveau mode de propulsion allait enfin permettre aux vapeurs de devenir des navires de combat

à part entière. Avec leur propulseur et leur machine disposés à l’abri sous la flottaison les navires à

hélice étaient en effet beaucoup moins vulnérables que ceux qui étaient équipés de roues, et

comme leurs flancs étaient libérés des encombrants tambours qui abritaient ces dernières, ils

pouvaient accueillir un armement nettement plus puissant. Désormais la conception d’un vaisseau

à vapeur devenait envisageable.

Les travaux de Pettit Smith furent suivis de près par l'Amirauté britannique qui, en 1842, fit mettre en chantier un premier navire à hélice : le Rattler de 894 t et 200

chn, puis au cours des années 1840 douze sloops ainsi que les deux gunvessels en fer déjà cités. Mais en 184,2 également la Marine française s’était montrée plus

ambitieuse en mettant en chantier la Pomone de 1930 t et 220 chn qui fut la première frégate à hélice, toutefois la mise au point de son système de propulsion de

type Ericson s’étant montrée difficile, elle n’entra en service qu’en 1846 après de profondes modifications.

Toujours soucieuse de ne pas se laisser dépasser, la Royal Navy fit transformer en 1844 la frégate à voiles Amphion, alors inachevée, en frégate à hélice équipée d'une

machine de 300 chn.

Pendant ce temps les relations franco-britanniques s’étaient sérieusement dégradées. Un différent concernant le statut de l’Egypte

avait en effet donné naissance en 1840 à la crise d’Orient qui faillit déclencher un conflit entre ces deux nations, et la presse aidant, un

état de tension fait de rancoeur et de suspicion s’établit entre les deux peuples. Bien que dès 1841 les deux gouvernements se soient

efforcés de rétablir des relations cordiales les divers conflits d'intérêt qui les opposèrent au cours des années suivantes vont

finalement provoquer la rupture de leur entente cinq ans plus tard.

Au cours de cette période troublée les crédits affectés à chacune des deux Marines furent sensiblement accrus, d'abord entre 1837 et

1842, puis à nouveau à la suite de la publication en 1844 par le Prince de Joinville d'un article dans la Revue des deux Mondes dans

lequel il préconisait d’utiliser en cas de guerre de nouvelles stratégies conçues pour exploiter la liberté de mouvement dont

bénéficiaient les vapeurs. Féru de technologies nouvelles il affirmait en effet qu'il serait désormais possible de transporter des armées

d'un point à un autre de l'Europe en un temps relativement bref. En particulier, les côtes anglaises se trouvant proches des nôtres, si la

Marine française se dotait d'un nombre suffisant de frégates et de corvettes à vapeur auxquelles pourraient s’adjoindre des vapeurs

affrétés elle serait capable de porter la guerre sur le sol même de ce pays jusque là protégé par son insularité.

De plus ces mêmes vapeurs pourraient également menacer la richesse de la Grande Bretagne en pourchassant ses navires de

commerce sur toutes les mers du globe. Bien que leur auteur ait choisi de les publier sous l'anonymat et que l'Angleterre n'ait jamais

été citée explicitement, ces propos urent pris très au sérieux outre-Manche, d’autant que depuis quelques années déjà la montée en

puissance du port de Cherbourg situé à quelques heures de navigation seulement des côtes anglaises y était déjà considérée comme une menace potentielle. Dans ce

contexte belliqueux les fortifications côtières furent renforcées sur les deux rives du Channel et, tandis que les Français, grâce à la conversion de bâtiments

initialement conçus pour assurer des lignes commerciales transatlantiques se constituaient une flotte d’une vingtaine de grandes frégates à roues, les Anglais se

mobilisaient pour contrer ces nouvelles menaces.

La première guerre de Chine (1839-42) et la campagne de Syrie en 1840 leur ayant permis de mesurer l’aide que des vapeurs pouvaient apporter à une flotte chargée

d’effectuer des actions contre des objectifs terrestres, ils imaginèrent eux aussi de nouvelles stratégies. Au lieu de se contenter comme par le passé d’exercer un

blocus sur les côtes françaises, ils estimaient que si elle était assistée par des navires à propulsion mécanique et si elle comptait dans ses rangs des unités armées de

mortiers et d’obusiers de gros calibre, leur puissante flotte de voiliers serait capable de mettre à mal les défenses qui protégeaient nos ports de commerce

et nos bases navales, et même d’y détruire les navires qui s’y seraient réfugiés.

Les dispositions prévues en cas de conflit comportaient quatre volets : contrôle comme par le passé des étendues océaniques par la flotte de haute mer, protection

des côtes du Royaume Uni, déploiement de frégates chargées de surveiller la Manche afin de prévenir de toute tentative d’invasion, et constitution d’une flotte

capable de porter la guerre sur les côtes françaises (4)

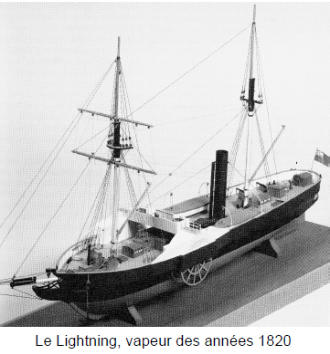

Pour être en mesure d'accomplir ces missions l’Angleterre mit sur pied en 1845 un vaste programme dont l’élément le plus novateur fut la constitution d’une flotte de

blockships composée de vaisseaux et de frégates d’un type ancien qui furent dotés d’une machine auxiliaire leur permettant de se déplacer sans avoir à requérir l’aide

de remorqueurs. Si les côtes anglaises étaient menacées ces puissantes batteries flottantes pourraient en particulier intervenir même lorsque l’appareillage des

voiliers était rendu impossible par des vents contraires ou par manque de vent.

En 1845 quatre vaisseaux lancés entre 1803 et 1813 furent ainsi remontés sur cale et équipés de machines de 450 chn capables de les propulser à 6 ou 8 n. Ils

entreront en service entre 1847 et 1852. En outre il était prévu que quatre frégates, l’une datant de 1805 et les autres de la fin des années 1820, recevraient des

machines de 200 à 250 chn, mais seules trois d’entre elles en seront finalement pourvues. Par ailleurs une nouvelle classe de navires fut créée en 1844 : ce furent les

gunvessels, canonnières à hélice de 200 à 650 t puissamment armées d’un ou deux obusiers de 10 in (25 cm), et à cette classe fut rattachée une dizaine d’unités à

roues portant des pièces de 18 à 32 qui étaient déjà en service ou en cours de construction. Si ils pouvaient être utilisés pour assurer la défense des côtes

anglaises, ces différents bâtiments auraient également constitué une appréciable force d’appoint pour la flotte de voiliers lors d’une opération lancée contre les ports

français.

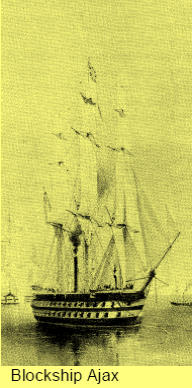

Au cours de la période 1840-48 la flotte de voiliers de haute mer sera renouvelée et

renforcée avec le retrait de vingt-deux vaisseaux et dix frégates de type ancien et la mise

en chantier de dix-huit vaisseaux et dix frégates dotés d'un armement mono-calibre, et en

1845 débuta la construction de l’Arrogant, frégate à hélice de premier rang de 2700 t qui

était équipée d’une machine de 360 chn lui imprimant une vitesse de 8,6 n, tandis que la

même année étaient mises sur cale deux frégates de second rang, les Dauntless et

Termagant, de 2300 t et 580 chn capables d’atteindre une vitesse de 10 n. D'autre part

des dépôts de charbon furent installés dans plusieurs ports du sud de l’Angleterre afin de

faciliter le déploiement des vapeurs chargés de surveiller le Channel. Une base avancée

fut même établie à Aurigny, à moins de vingt milles de la rade de Cherbourg.

Enfin, alors que le premier transatlantique à coque métallique, le Great Britain de Brunel, était en cours de construction, il fut décidé de mettre en chantier quatre

frégates à hélice de première classe en fer qui devaient être équipées d’une machine de 650 chn. Toutefois des expériences menées pendant qu’elles étaient en

chantier mirent en évidence la vulnérabilité des navires de construction métallique. On constata effet que si une coque de ce type était atteinte par un obus la brèche

ouverte dans ses flancs risquait d’être très difficile, voire impossible à colmater sans aide extérieure. Quelques impacts survenus au voisinage de la flottaison

pouvaient donc suffire pour mettre en péril la survie d’un tel bâtiment. Aussi, avant même qu’elles soient achevées, trois de ces frégates furent-elles transformées en

transports de troupes, et la quatrième fut vendue. La frégate à roue en fer Birkenhead sera également transformée en transport de troupes en 1850, et la construction

de grands navires de combat à coque métallique sera par la suite suspendue jusqu’à l’avènement de la cuirasse. Par contre ce mode de construction

continuera à être utilisé pour des unités de rang inférieur (sloops, gunvessels, etc...) qui n’avaient pas pour vocation d’affronter un ennemi puissamment armé.

(1) Comme cela avait été le cas entre 1812 et 1815.

(2) La guerre de course, déjà pratiquée par les Américains pendant la guerre précédente, et qui au cours des siècles passés

avait été employée à de nombreuses reprises par la France, était la principale stratégie dont pouvait disposer une flotte

surclassée par des forces navales largement supérieures. Mais jusqu’à l’avènement du sous-marin son efficacité fut limitée.

(3) A cette époque le service de la poste était assuré par la Marine anglaise.

(4) Qui lorsque son invention fut mise au point, émigra aux Etats-Unis.

© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu

eiusmod lorem

MonsiteWeb.com

- Accueil

- Index-a

- D-a

- D-a

- V-a

- V-nb

- V-nc

- V-nd

- V-na-a2-a

- V-na-a3-a

- V-na-a4-a

- V-na-a5-a

- V-na-a6-a

- V-na-a7-a

- V-na-a8-a

- V-na-a9-a

- V-na-a9-a

- Fl1860-a

- V_gouv-a

- V_puits-a

- V_puits1-a

- V_puits2-a

- V_gouv-a

- Tem-a

- Tem_les1-a

- Tem_les1-a

- Tem_les-a

- Tem_thib-a

- Tem_gir1-a

- Tem_gir2-a

- Tem_gir3-a

- Tem_themis-b

- Tem_toulon1-a

- Tem_toulon2-a

- Tem_lesg-a

- Tem_isis-a

- Tem_dordo-a

- Tem_primauguet-a

- Tem_dordo-a

- Arm-a

- Arm-seb1-a

- Arm-seb2-a

- Arm-seb3-a

- Arm-can-a

- Arm-can-a

- T-a

- T-b

- Z-a

- T-hel-a

- T-hel-a

- H-a

- H_1870-a

- H_1870-b

- H_1870-a

- H_crime-a

- H_crime-a

- H_crime-a

- H_mexique-a

- H_crime-a

- H-mex-a

- H-mex2-a

- H-mex2-a

- Ch-a

- Ch-liste-a

- Per-a

- Per-a

- Per-a