© Dossiersmarine2 - Copyright 2005-2019 - Alain Clouet - contact : www.dossiersmarine@free.fr

La flotte de Napoléon III - Documents

Puits d’hélice par Claude Millé

SUITE 2 …

Note sur les diverses techniques employées pour transmettre, dans le cas d’un bâtiment doté d’un puits d’hélice,

les efforts de la roue et de ses drosses au gouvernail, quand le puits empêche l’usage d’une barre rectiligne

30-1-2007 - Question de J. Klootwijk (Hollande) sur les puits d'hélice et les gouvernails

J'ai une question à résoudre. Avec un puits, une barre droite n'est pas possible. En

votre website il y a trois solutions:

* secteur-palonnier

* biellettes déportées

* croissant-tamisaille déportés

Pouvez vous expliquez les trois solutions?

2-2-2007 - Réponse de Claude Millé

L‘ancien système barre-crapaud-tamisaille si bien décrit par J. Boudriot dans ses

études sur la marine à voiles du XVIII° siècle ne restait pas immuable au

commencement du XIX°. Il n’est qu’à examiner les divers systèmes employés entre

1830 et 1840 en France :

- Sur la corvette La Créole on avait abandonné la drosse enroulée sur le

marbre (tambour) de la roue de gouvernail. Un renvoi de pignons à 90° entre

l’arbre horizontal de la roue et un arbre vertical portant un rouet (grande roue de

bois munie de deux gorges) qui faisait actionner sous les baux les drosses

rattachées au rouet et actionnant ensuite une courte barre de fer .C’était déjà un

système utilisé (ou seulement imaginé ?)sur certains vaisseaux espagnols vers

1785, mais avec des pignons de bois.

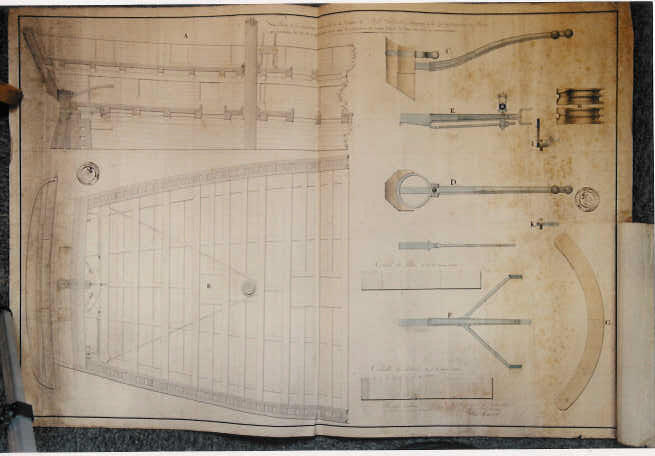

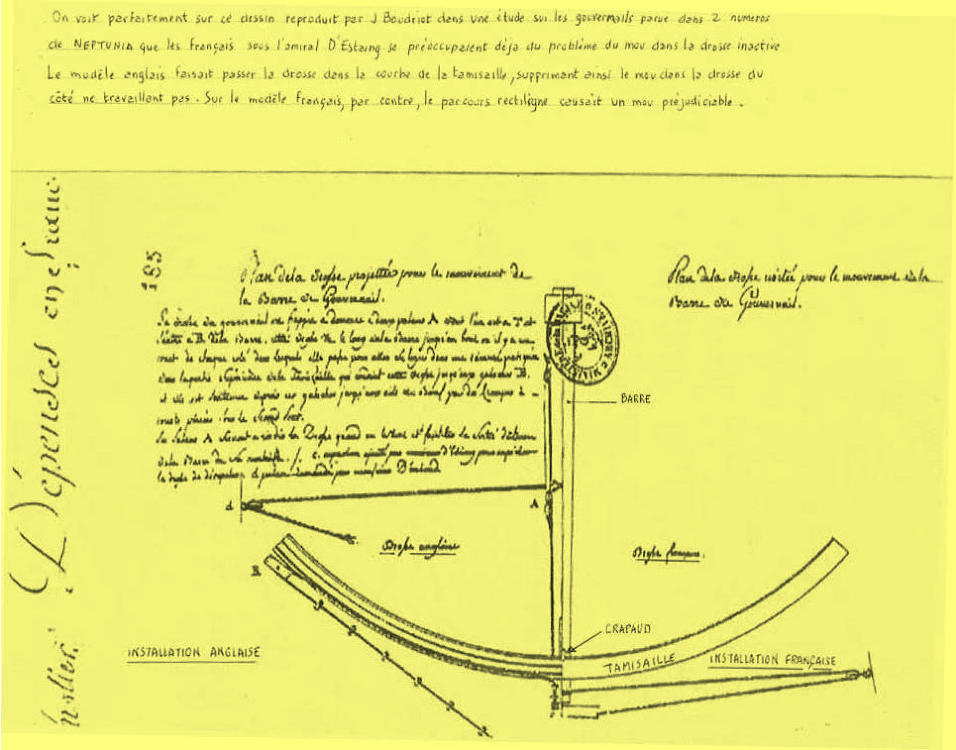

- La frégate la Belle Gabrielle faisait actionner sa barre en fer par des drosses

fixées à une tamisaille mobile. Cette tamisaille, par sa forme courbe, supprimait le

mou dans la drosse opposée à celle qui exerçait l’effort sur la barre, défaut du

système barre-crapaud-tamisaille, corrigé d’abord en Angleterre en faisant épouser

par les drosses la courbe de la tamisaille (comme expliqué plus loin)

- La frégate la Poursuivante et le vaisseau Friedland faisaient mouvoir une barre de fer de section ronde enserrée à coulisser dans une

bague de bronze à tourillons solidaire d’un chariot porté par un chemin de fer disposé perpendiculairement à l’axe du navire. Dans ce chemin

de fer coulissait le chariot portant les poulies des drosses. C’est un système qui prévaudra pendant plus de 60 ans, et qui sera appliqué sur les

cuirassés Duperré, Amiral Baudin, Redoutable, sur le petit cuirassé ex-péruvien Huascar (encore à flot à Talcahuano, Chili)…Les canonnières du

début du XX° siècle (Surprise, Décidée, Zélée) étaient équipées du même système « chariot coulissant dans un chemin de fer », à commande

par drosses en brins métalliques ou chaînes, ou par servo-moteur Farcot dans le cas des grosses unités. De plus, il avait été préféré au vieux

système du XVIII°siècle parce qu’il n’engendrait pas, comme celui-ci, de mou dans une des deux drosses dans le cas d’un angle de barre

extrême (problème seulement résolu en faisant passer les drosses dans la courbe de la tamisaille) Voir étude annexe.

Quand arrivèrent les puits d’hélice, il fallut que les ingénieurs envisagent diverses solutions qui contournent les puits d’hélice, encombrants

parce que toujours placés non loin du gouvernail. Suivant la conformation des arrières de navires et la disposition des éléments principaux

(mèche du gouvernail, emplacement du puits) on adopta divers systèmes, simples ou anachroniques :

- barres de gouvernail courbes, en fer, guidées ou non par des tamisailles elles aussi incurvées (vaisseaux Ville de Paris, Bretagne,

Charlemagne).

- barre de gouvernail commandée par l’arrière (Jérome-Napoléon, aviso, date non citée. 1859 ou 1866 ?)

- palonnier commandé par drosses et palans (en Angleterre sur le Warrior) et palonnier commandé par 2 groupes « bague-chariot-chemin

de fer » sur la corvette française Dupleix (1861)

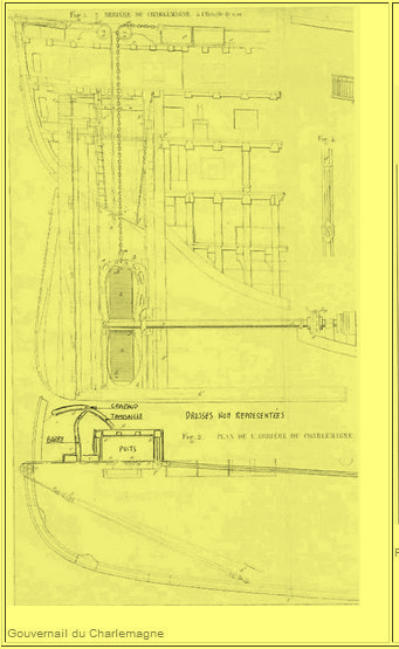

- commande par barre déportée, biellettes et chariot sur chemin de fer (frégate Astrée 1859)

De ce système, l’amiral Paris, dans son Traité de l’hélice propulsive, disait « qu’il faisait peser trop d’efforts sur l’aiguillot du safran placé le

plus haut, en ce sens que celui-ci se trouvait placé au minimum 4 m plus bas du point où la petite barre commandait la mèche, en exerçant sur

elle un effort d’autant plus grand qu’il était démultiplié par la biellette et la barre déportée s’y raccordant »

Remarques sur les schémas des barres courbes du Charlemagne, de la Bretagne et du Ville de Paris :

- Sur le dessin en vue de dessus de la barre courbe de la Bretagne ; la barre de

secours, bien qu’ici représentée, est amovible. Les drosses ne sont pas dessinées,

mais on lit sur le schéma, en « a » sur la barre de garniture, le mot « crapaud », ce

qui laisse à penser que la barre repose sur une tamisaille, non représentée. Dans

ce cas, comment est résolu le problème du mou dans la drosse inactive ?…

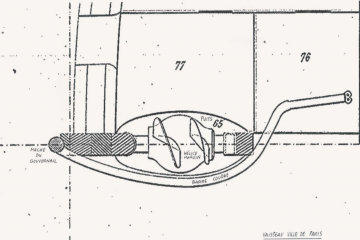

- Même remarque pour la barre courbe du vaisseau Ville de Paris, mais on ne

voit ni crapaud ni tamisaille, ni système « chariot sur chemin de fer ».

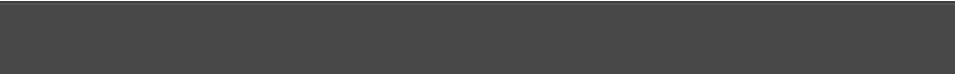

- La barre courbe du Charlemagne s’apparente à un palonnier, la disposition

des drosses est inconnue, la tamisaille est certes courbe, mais elle n’a ici que le

rôle de soutenir l’extrémité de la barre, pas de supprimer le mou du côté de la

drosse passive. Pas de preuve de l’existence d’un chariot sur chemin de fer.

- Sur ces trois bâtiments, au vu des plans, les incertitudes demeurent.

Dispositions communes à tous les systèmes de commande :

Il ne faut pas oublier que cette barre de gouvernail (ou barre de garniture) s’accompagnait toujours d’une barre de secours amovible (ou barre

de combat) et que sur les grosses unités les roues de gouvernail (simples, doubles ou triples) se situaient à deux emplacements différents,

généralement sur la passerelle et à l’arrière du navire, ou sur le pont extérieur et à un étage intérieur. Dans le premier cas, chacune avait sa

drosse agissant sur le chariot, dans le second elle étaient reliées par une transmission dite « à chaîne-galle ».

(cliquez image) barre coudée du Ville de Paris commandes du Dupleix

commandes du Jérôme Napoléon

Enfin, la ou les roues de gouvernail étaient équipées d’un axiomètre, ou indicateur d’angle de barre, à cadran.

Les barres de garniture s’actionnaient par les drosses. Les barres de combat étaient mues à bras ou par des palans.

Les drosses étaient en câbles acier à brins fins pour rester souples,(canonnières Surprise, Décidée, Zélée. 1890-1900) en chaînes (cuirassés

1870-80), et précédemment en coton blanc (c’est à dire non traité, afin de conserver de la souplesse) ou en lanières de cuir de vache à l’eau,

commises en aussières et enduites d’huile de poisson. Celles-ci gardaient une grande souplesse et une certaine élasticité, mais leur

allongement permanent demandait un ridage. En outre la chaleur (tropiques, voisinage des chaudières ou des cuisine) les exposait à une

détérioration rapide. C’est pourquoi on les remplaçait, dans les parties rectilignes, par des tringles (seule solution s’il y avait des cloisons

étanches à traverser) ou des chaînes.

(cliquez pour agrandir)

appareil de la canonnière Décidée

appareil de la Décidée

H : gouvernail du HMS Diana

chariot de la Poursuivante

B : chariot suspendu de la Décidée

commande du cuirassé Redoutable

gouvernail du HMS Pandora

gouvernail du HMS Victory

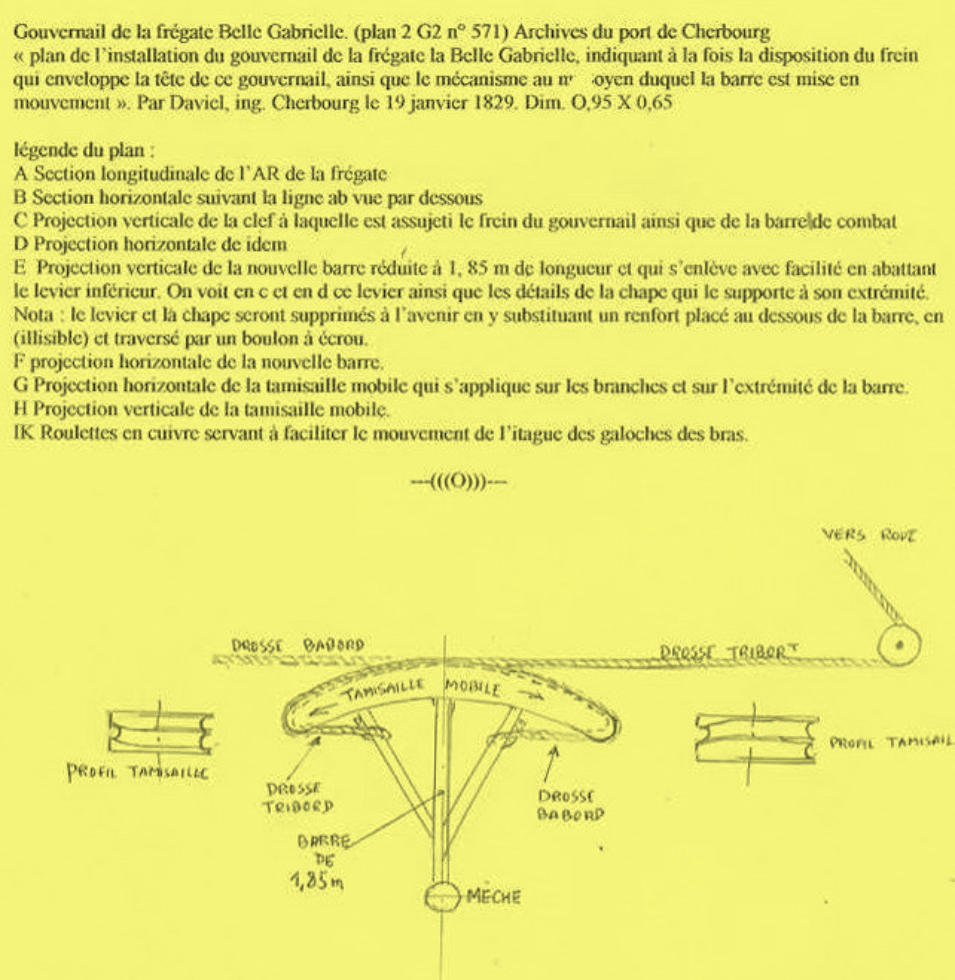

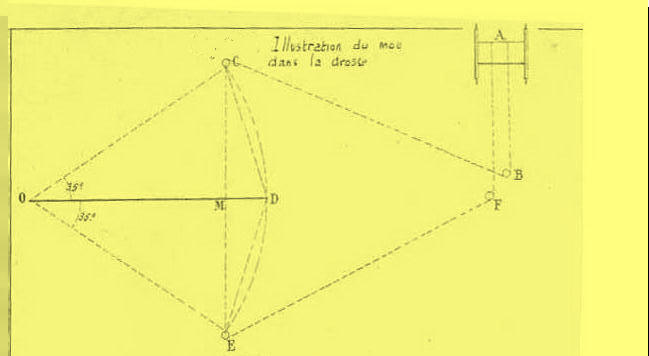

Note sur le mou dans la drosse, au XVIII° siècle, avec le système barre-crapaud-tamisaille qui avait succédé au

premier système de « la manuelle »

Le cours de construction navale de l’ingénieur A. Hauser de 1886 démontre, comme ensuite les cours de l’Ecole Navale de MM. Henry et

Mesny 1902-1903, que le système barre-crapaud-tamisaille (en usage environ de 1705 à 1830) ou plus simplement le système de drosses

agissant directement sur la barre, engendrait un mou d’un côté de la drosse. Il fut utilisé, tel quel, par les français, puis perfectionné par les

anglais, lesquels supprimèrent le mou en faisant épouser par la drosse la courbe de la tamisaille. Les français adoptèrent ce perfectionnement

vers 1773 (voir copie d’un courrier du comte d’Estaing), et le remplacèrent ensuite par d’autres systèmes, dont le plus utilisé fut celui du

«chariot sur chemin de fer».

Les monographies de Jean Boudriot (se rapportant à la marine de Louis XV, comme les dessins des gouvernails des anglais HMS Victory,HMS

Pandora (1779) et HMS Diana (1756) montrent que les drosses épousaient la courbure de la tamisaille. Celle-ci avait deux utilités : elle

soutenait le mouvement de la barre, qui s’y appuyait par le « crapaud», mais surtout elle éliminait le mou dans la drosse inactive, mou qui

atteignait son maximum quand la barre arrivait à son angle extrême avec l’axe longitudinal du navire

Les drosses, dans ce système, en France et sur le Victory glissaient dans une gorge de la tamisaille courbe. Sur HMS Diana et HMS Pandora,

elle épousaient aussi la courbe de la tamisaille, mais en frottant sur des galets extérieurs. Le résultat était identique : suppression du mou

dans la drosse opposée à celle qui tirait sur la barre. L’adjonction d’un palan de ridage sur la barre ne servait qu’à régler l’élasticité moyenne

des drosses.

On retrouve ce souci de supprimer le mou du côté de la drosse opposé à celle qui agit sur la barre dans le système de tamisaille mobile de la

frégate Belle-Gabrielle de 1829. Celle-ci était fixée par des bras de fer sur la courte barre du même métal. Elle se creusait de deux gorges, où

portaient chacune des drosses.

Claude Millé

Quelques commentaires ...

- la roue àpignons du gouvernail du cuirassé péruvien Huascar

- le gouvernail de la Belle Gabrielle

l'appareil de gouverne de la Créole - extrait d'une monographie de Jean Boudriot.

- le défaut du mou vu par Hauser dans un article de 1886

Illustration d'un article de Jean Boudriot

dans Neptunia

Cette drosse va le long de la barre jusqu’au

bout où il y a un rouet de chaque côté, dans

lesquels elle passe pour aller se loger dans

une rainure pratiquée dans la partie

supérieure de la tamisaille qui conduit cette

drosse jusqu’aux galoches B et elle est soutenue depuis ces galoches jusqu’aux oeils de bœuf (sic) par des crampes à rouets placées sur le

second pont.

Les palans A servent à raidir la drosse quand on la tend et à faciliter la sortie du timon de la barre de sa mortaise.

Plan de la drosse projetée pour le mouvement de la barre du gouvernail

© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu

eiusmod lorem

MonsiteWeb.com

- Accueil

- Index-a

- D-a

- D-a

- V-a

- V-nb

- V-nc

- V-nd

- V-na-a2-a

- V-na-a3-a

- V-na-a4-a

- V-na-a5-a

- V-na-a6-a

- V-na-a7-a

- V-na-a8-a

- V-na-a9-a

- V-na-a9-a

- Fl1860-a

- V_gouv-a

- V_puits-a

- V_puits1-a

- V_puits2-a

- V_gouv-a

- Tem-a

- Tem_les1-a

- Tem_les1-a

- Tem_les-a

- Tem_thib-a

- Tem_gir1-a

- Tem_gir2-a

- Tem_gir3-a

- Tem_themis-b

- Tem_toulon1-a

- Tem_toulon2-a

- Tem_lesg-a

- Tem_isis-a

- Tem_dordo-a

- Tem_primauguet-a

- Tem_dordo-a

- Arm-a

- Arm-seb1-a

- Arm-seb2-a

- Arm-seb3-a

- Arm-can-a

- Arm-can-a

- T-a

- T-b

- Z-a

- T-hel-a

- T-hel-a

- H-a

- H_1870-a

- H_1870-b

- H_1870-a

- H_crime-a

- H_crime-a

- H_crime-a

- H_mexique-a

- H_crime-a

- H-mex-a

- H-mex2-a

- H-mex2-a

- Ch-a

- Ch-liste-a

- Per-a

- Per-a

- Per-a