© Dossiersmarine2 - Copyright 2005-2019 - Alain Clouet - contact : www.dossiersmarine@free.fr

La flotte de Napoléon III - Documents

Les canons de marine russes et français à Sébastopol (1)

Claude Millé

Etat de l'artillerie des marines européennes en 1854

Au début de la guerre de Crimée les canons de toutes les marines sont à âme lisse, les recherches sur la future artillerie rayée et le

chargement par la culasse ont commencé, mais on en est encore aux tâtonnements et aux projets non aboutis: le piémontais Cavalli propose

en 1845 un canon rayé à fermeture de culasse à coin qui tire des obus munis de deux ailettes, il poursuit ses études en Suède chez le baron

suédois Wahrendorff. Celui-ci expérimente en Prusse son système identique, et pour cause, à celui de Cavalli. Le système Wahrendorff ne sera

pas convaincant. Cela se traduira à la fin,, après 1855, par le système Krupp.. Ce dernier réussira seul par la suite à maitriser les problèmes

d'étancheité aux gaz inhérents à ce système (obturateurs), là où avaient échoué Cavalli, Wahrendorff et Armstrong.

Le belge Montigny construit un canon à chargement par la culasse dont quelques

exemplaires seront achetés par le gouvernement russe En Autriche, on essaie de

remplacer la poudre noire par le fulmi-coton. Les russes, avec leurs édinorogs,

traduction russe du mot licorne, utilisent les canon-obusiers depuis 1757. En

Angleterre, indépendamment des travaux de Withworth et Armstrong, le système

Lancaster a déjà vu le jour, puisqu'au siège de Sébastopol on verra huit canons

Lancaster: à l'essai, dont trois explosèrent. L'âme du canon est légèrement

elliptique, l'éllipse affecte un mouvement hélicoïdal sur la longueur de la pièce.

L'obus est ogival et a une ceinture de plomb qui est censée épouser le profil de

l'ellipse, donc donner au projectile un mouvement rotatif à la sortie de la bouche.

C'est un canon rayé se chargeant par la bouche. Mais «... cette artillerie fit plus de

mal anx anglais qu'aux russes » (Aloncle; Etudes sur l'artillerie navale). Quand

l'obus se coinçait, le canon

explosait..Il faut croire qu'à ses débuts en Crimée le système Lancaster paraissait cependant

prometteur puisqu'il semble que des débuts de commande de la France eurent lieu en

1855. Tout fut annulé définitivement en 1858 avec l'avènement du canon de marine français

Mle 58-60 rayé, fretté à chargement par la bouche.

Enfin, il faut noter en France les

travaux du capitaine Tamisier, son

canon rayé et ses obus ogivaux à

ailettes. Delvigne, officier français,

inventeur d'un fusil rayé en 1826,

se penche vers 1844 sur un modèle

de canon rayé, au polygone de

Gâvres. Egalement à Gâvres, depuis 1840, Treuille de Beaulieu travaille sur un canon

rayé se chargeant par la culasse. Il sortira entre 1855 et 1858 le canon de marine

rayé, mais encore se chargeant par la bouche,. La fermeture de culasse à filets

interrompus de Treuille de Beaulieu va apparaître en 1860, seulement dans la

marine..

En résumé, en Europe comme aux Etats-Unis, les projets furent innombrables mais

beaucoup, à la veille de la guerre de Crimée, n'étaient pas allés au delà du stade de la

conception et du dessin, bien peu aboutirent à des essais, la plupart de ceux-là

furent rejetés ou ajournés par les Commissions des pays concernés; Seuls en Europe,

les anglais, novateurs, essayèrent le malheureux canon Lancaster, en artillerie rayée.

Armstrong sortira dès la fin de 1855 un canon mieux étudié, en ruban de fer forgé et

âme en acier, rayé, fretté et se chargeant par la culasse grace à une variante du

système à coin de Cavalli, Warendorff et Krupp. Le coin (appelé vent pièce) muni d'

un obturateur en étain et portant la lumière était introduit dans la culasse

verticalement et maintenu par le serrage d'une vis-culasse creuse. Le canon

Armstrong donna satisfaction dans les petits calibres et en version « canon de

campagne » en Nouvelle Zélande et

en Chine.

Les problèmes surgiront quand le

gouvernement anglais demanda une

version bien plus lourde pour la Navy

(110 pounder RBL Rifle Breech

Loader): Les servants peinaient à

soulever les 136 livres du vent pièce,

ils n'avaient comme leurs officiers,

aucune formation spécifique pour le

maniement des nouveaux canons

aux manoeuvres de chargement très

délicates, les obturateurs étaient fragiles. En 1863 et 1864 au Japon, lors des

bombardements de Kagoshima et Shimonoseki, on eut sur HMS Euryale des graves

problèmes de culasse., qui continuèrent ensuite sur HMS Zébra et HMS Marlborough.

Devant l'hostilité des officiers de la Royal Navy et les critiques du concurrent Withworth

(qui ne faisait pas mieux avec sa culasse à vis et charnière) Armstrong reviendra au

chargement par la bouche (RML Rifle Muzzle Loader) jusqu'en 1880.

En 1854 les canons de

marine sont à âme lisse et se chargent par la bouche. Mais des

améliorations dans la mise à feu, le système de visée, l'utilisation des

projectiles explosifs, des étoupilles à friction, rendent les bouches à feu

assez différentes de celles du siècle passé.

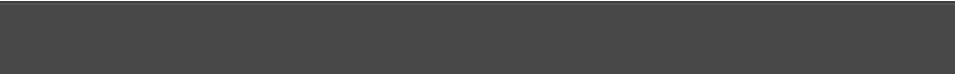

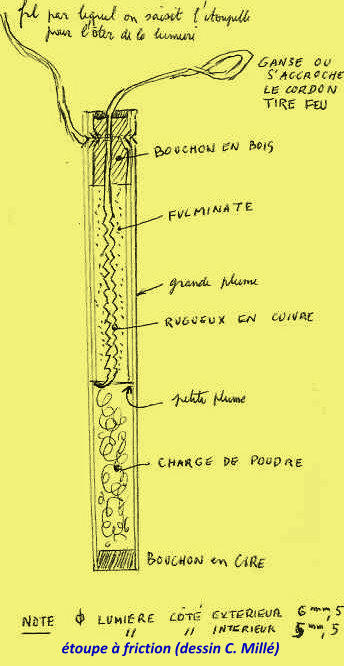

Mise à feu – Le boute-feu et sa mèche, comme la platine à silex sont

relégués au second plan. On utilise depuis 1835 un marteau-percuteur qui

frappe sur une étoupille de fulminate de mercure enfoncée dans la lumière.

Constituée de plume remplie de pulvérin et de poudre à mousquet, elle

comporte à son extrémité supérieure et externe une coupelle en papier

contenant du fulminate, qui s'enflamme sous le choc du marteau-percuteur

et communique le feu à la gargousse de poudre propulsive. L'étoupille de

fulminate a vu le jour dès le Premier Empire,en1807.

Pulvérin, poudre à mousquet - Le pulvérin est de la poudre très fine. La

poudre à mousquet a deux proportions particulières. C'est, soit une

omposition de 18 de salpêtre, 7 de soufre et 3 de charbon, ou bien de 18 de

salpêtre, 2 de soufre et 3 de charbon.

La coupelle de l'étoupille se place dans le logement en creux de l'entrée de

la lumière, où frappe le marteau percuteur. Elle est collée sur le corps de

l'étoupille en plume par une colle spéciale, au caséum, également utilisée

pour fixer la coiffe de la fusée de l'obus, comme pour réunir les deux

parties composant l'enveloppe de la gargousse en tissus de serge . La colle au caséum est fabriquée en mélangeant de la chaux vive avec du

fromage blanc non salé.

Une autre étoupille, appelée étoupille à friction est d'origine plus récente. Elle renferme, à l'image de la surface rugueuse indispensable à

l'inflammation de nos allumettes, un rugueux en cuivre, qui, tiré énergiquement au moyen du cordon tire-feu du chef de pièce, enflamme le

mélange de fulminate et de pulvérin qui mettra à travers la lumière le feu à la gargousse. Ce système, assez nouveau en 1854, va suppléer

aussi bien chez les alliés que chez les russes aux absences de marteau-percuteurs des pièces de marine mises à terre.

Meilleurs systèmes de visée – la généralisation des hausses, des guidons de mire à la bouche de la pièce et des fronteaux de mire à mi-

longueur du canon facilite la visée. S'y ajoutent les tables de tir, les tableaux de distance angulaires et les réglages qui prennent en compte la

hauteur des mâts. Désormais les pièces d'artillerie sortant de fonderie portent des trous taraudés qui recevront les organes annexes (supports

de percuteur, de fronteau de mire, de hausse réglable).

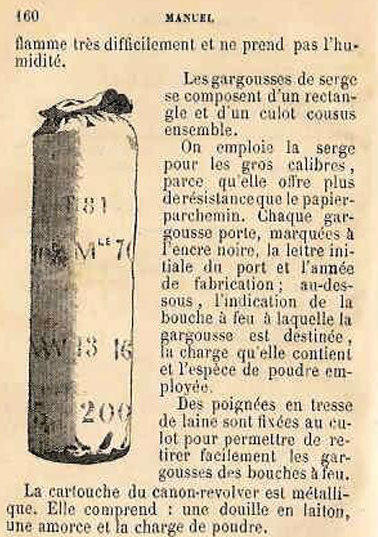

Protections des systèmes de visée et de percussion. Une sorte de pièce de bois courte recouvre le dessus de la bouche à feu, protègeant le

marteau percuteur et la mire, logés dans des évidements, c'est la défense. Il en existe aussi pour les caronades.

Types de canons et calibres - En 1854 dans la marine française on distingue les canons ordinaires et caronades (qui tirent des boulets ronds et

pleins) et les canons obusiers dits à la Paixhans (qui tirent des boulets explosifs ronds, que l'on nomme obus). Ils sont tous en fonte de fer

(fonte grise). Ces deux types de bouches à feu tirent leurs

projectiles à tir tendu à l'inverse des mortiers qui sont à tir

courbe. Ceux-ci sont en nombre relativement restreint

dans la marine, . Ils ne sont généralement qu' à bord des

petits navires à voiles appelés galiotes à bombes sous

l'Ancien Régime et bombardes sous le Second Empire (1),

utilisées lors des sièges ou bombardements côtiers. Les

mortiers lancent à tir courbe, donc sans précision, des

boulets explosifs nommés bombes (2). En 1854 il ne reste

que quelques bombardes,à voiles qui seront utilisées dans

la Baltique en 1855 lors du bombardement de Sveaborg,

remorquées par des canonnières à hélice, et peu en

Crimée, les combats ayant lieu à terre. Cependant, on

installera en Crimée deux mortiers à plaque (3) sur certains

avisos à roues. Il y eut ainsi à Sébastopol, à la fin du conflit,

4 bombardes françaises de ce type (Cassini, Sésostris,

Tenare et Vautour), avec 6 anglaises.

notes :

1) On comptait 5 bombardes à voiles sur les listes de la

Flotte en 1855 (Bombe, Fournaise, Tocsin, Torche et Trombe) construites en 1854-55 à Lorient sur plans anglais. Ces bâtiments ne furent pas

trouvés valables par les français, qui les transformèrent en 1857-59 en citernes flottantes portuaires. (Cdt Alain Demerliac)

2) Il faut noter que la plupart des mortiers utilisés par les belligérants lors du siège de Sébastopol étaient des mortiers des armées de terre.

Dans les récits de l'époque, on appelait alors bombes tous les projectiles explosifs, qi'ils soient tirés par les mortiers ou les canons obusiers. Le

vrai nom du projectile du canon-obusier est obus..

3) Mortiers à plaques: En bronze ou en fonte de fer, ils sont coulés avec leur plate-forme ou plaque, qui leur sert d'affût.

_________

En 1854 les canons et les caronades sont encore désignés par

le poids en livres du projectile , la livre française correspondant

à 0,489 gr.et la livre anglaise à 0,453gr Ce n'est qu'en 1856 que

le calibre en France sera désigné par le poids du projectile en

Kgs. On a uniformisé les calibres, le plus utilisé est le canon de

30 (ou de 16 cm). Il se décline en quatre modèles, le N° 1, N° 2,

N° 3 et N° 4, suivant la longueur du tube.

Les canons-obusiers sont désignés par le diamètre en cm de

leur âme, et curieusement pour certains modèles par le poids

en livres d'un projectile plein correspondant au diamètre de

leur, âme.

C'est ainsi que pour l'obusier de 22 cm on trouve trois appellations: on l'appelle « de 80 » pour le modèle 1827 uniquement, « 22 cm N° 1 »

pour les modèles 1827, 1841, 1842 et 1849, longs et « 22 cm N°2 » pour les modèles 1842 et 1849. courts

Nota: comme notre article se développera autour des canons de marine utilisés lors du siège, donc à terre, nous ne nous intéresserons qu'aux

types de canons débarqués et à leur calibre. Ce sont pour la plupart des canons obusiers de 22 et 16 cm, et des canons de 50 livres (19,4 cm),

de 30 (16,4 cm) et 24 (15,2 cm). Tous les calibres plus petits, à la puissance de tir inopérante ne furent pas concernés. Les caronades furent

bien souvent exclues aussi, à cause de leur portée trop faible.

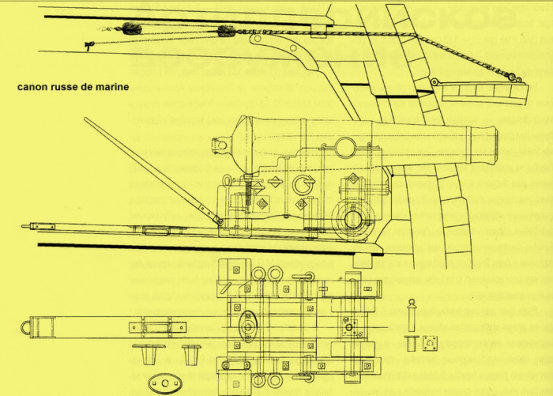

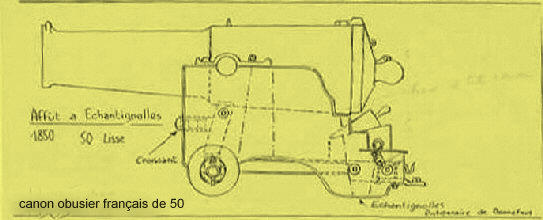

Affûts - Ils sont en bois d'orme, soit à 4 roues soit à échantignolles. Dans ce cas les deux roues arrières sont remplacées par un sabot de bois à

l'arrière de chaque flasque, qui par son frottement sur le bordage du pont limite le recul. Les canons-obusiers, au recul violent, ont des affûts

à échantignolles. Leur désavantage est la difficulté de déplacement latéral pour la visée, augmentée par le poids accentué de l'ensemble, près

de 3,7 tonnes. On déplace l'arrière du canon-obusier en le soulevant à l'aide d'un levier directeur, grand bras de levier de fer porté par deux

petites roulettes. Cet accessoire nouveau fait partie des nombreux objets auxiliaires de l'artillerie navale que l'on nomme assortiments.

En 1850 et depuis une dizaine d'années, on monte les canons sur des châssis où glissent les affûts, à roues ou échantignolles, munis d'un axe

de pivotement à l'avant, que l'on nomme cheville ouvrière et dont la partie centrale longitudinale se nomme flèche directrice . Ce dispositif

facilite le pointage horizontal avec le pivotement de l'ensemble autour de la cheville ouvrière. Il permet en outre, en donnant de la pente au

chemin de roulement longitudinal, de limiter le recul. Bientôt, les bragues ne seront plus fixées sur les murailles des navires, mais sur l'avant

du chassis. Quand on ajoute une vis sous la culasse pour régler le pointage vertical, on a la préfiguration des futurs canons de la nouvelle

artillerie rayée, frettée et se chargeant par la culasse.

Ces futurs canons, en acier, aux affûts de fer et aux mécanismes de plus en plus compliqués seront bien plus lourds. et bien plus difficilement

aptes à une mise à terre comme elle s'est déroulée au siège de Sébastopol. Seuls, les antiques affûts de bois à quatre roulettes de l'ancienne

marine permirent, par leur rusticité, tant du coté russe que du côté allié, une intensive utilisation dans les batteries terrestres.

Les anspects, autres leviers qui prennent appui sur les adents de l'affût pour le pointage en hauteur, calé avec les coussins et des coins de

mire.

Les écouvillons et les tire-bourres, nettoient l'âme des particules de poudre ou de restes d'enveloppes de gargousse encore en ignition, les

refouloirs enfonçent gargousses, valets et projectiles Leur hampe porte des repères en encoches destinés à pouvoir dans l'obscurité vérifier si

la charge est bien enfoncée au fond de l'âme., Les cuillères, en bois et cuivre rouge (pour éviter toute étincelle) permettent de retirer une

charge. Les dégorgeoirs sont utilisés par le chef de pièce pour dégager le conduit de la lumière des poussières pouvant l'obstruer, il sert aussi à

percer la gargousse. Certains, plus gros, sont à vrille. L'épinglette, plus petite, sert à faire descendre la poudre d'amorce dans la lumière.

Canon-obusiers - ils seront acceptés au début avec

beaucoup de réticence par les diverses marines à cause des

risques que faisaient courir les projectiles explosifs à des

navires en bois. On les doit à Paixhans, officier de l'armée de

terre, lequel dut nécessairement connaître aux batailles

d'Austerlitz, la Moscowa et Borodino, l'existence des

obusiers russes licornes.

Les canon-obusiers Paixhans tirent des boulets ronds

explosifs appelés obus, ou plus populairement bombes, au

caractère destructeur bien plus important que celui des

boulets pleins.

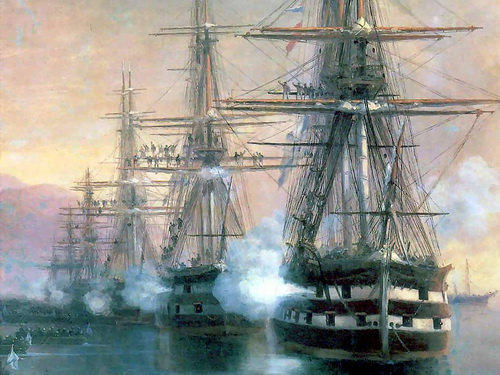

A Sinope en 1853, l'escadre russe de l'amiral Pavel Nakhimov détruisit en quelques heures la flotte turque d'Osman Pacha grâce à ses canon-

obusiers, dont les turcs étaient dépourvus.

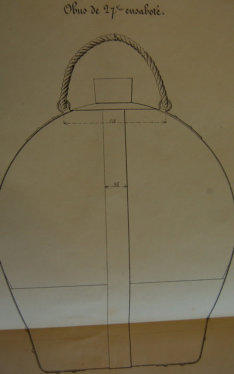

Les obus sont tirés ensabotés, c'est à dire liés à un sabot de bois fixé par des attaches de fer blanc ou de

cuivre sur leur arrière, côté gargousse. Le sabot empêche le projectile de tourner pendant son parcours

dans l'âme, en le guidant. Il protège la fusée, placée en avant, qui le fera exploser après avoir été

enflammée elle-même par la gargousse à la mise à feu. La fusée fera exploser la poudre du boulet creux

après son temps de combustion, qui est généralement compris entre 22 et 24 secondes.

obus de 27 cm ensabotté

L'obus n'explose donc pas à sa percussion sur le but, il est dit fusant. Il faudra attendre la venue des obus

ogivaux pour avoir des projectiles percutants bien que la fusée percutante du lieutenant Billette ait été

connue depuis 1847. Vu le caractère dangereux des obus lors de leur transport ou leur manutention, parce

qu'ils sont stockés à bord avec leur sabot, leur charge et leur fusée, ils sont rangés dans des caisses

individuelles en bois. La fusée est en bois d'orme,conique pour pouvoir être enfoncée de force dans son

logement du boulet sphérique creux. Une série de trous à déboucher au moment du tir permet le réglage

du retard à l'explosion.du projectile.

Pour évoquer les artilleries des marines russes et françaises lors de la guerre de Crimée de 1854-55, il est

auparavant nécessaire d'évaluer la flotte russe par rapport à la puissante flotte alliée Celle-ci est composée

de navires de guerre français, anglais et turcs, dont beaucoup, à l'inverse des russes, sont non seulement à

voiles mais aussi à vapeur.

Flotte russe de la mer Noire

Il s'agit de la flotte d'une mer que l'on pouvait souvent considérer

comme fermée à cause des relations continuellement tendues avec

la Turquie, ennemi héréditaire et riveraine des passages du

Bosphore et des Dardanelles vers la Méditerranée; Les navires de

guerre à voiles, vaisseaux, frégates et petites unités sont construits

à Nicolaiev, sur le Dniepr.

La Flotte russe peinte par Aivazovsky

On y lance de magnifiques trois ponts, le Parish, le Grand Duc

Constantin, le Douze Apôtres, le Tri Sviatitelia, le Varshava. . Les

constructeurs navals sont réputés (Vorobiev, Tcherniavsky,

Apostoli, Anisimov, Dimitriev, ils ont les grades militaires de

capitaines ou colonels), la main d'oeuvre est qualifiée, mais la

construction souffre d'un handicap, l'absence de bois de chêne due

à un manque d'approvisionnement local aggravé par les difficultés

de communication dans l'immense Russie. Alors, on utilise un peu trop le pin et le sapin. Cela donne des constructions qui vieillissent vite.

Fait aggravant: les eaux du port de Sébastopol sont infectées d'un ver de la famille des tarets qui abîme très vite les carènes non revêtues de

cuivre, c'est à dire les petites unités. D'où l'existence de « la baie du Carènage » dans le port de Sébastopol. Les vaisseaux et frégates sont

cependant bien doublés de cuivre: Les vainqueurs trouvèrent à la fin du siège, dans les réserves de l'arsenal: 52.000 kgs de vieux cuivre

provenant des doublages.

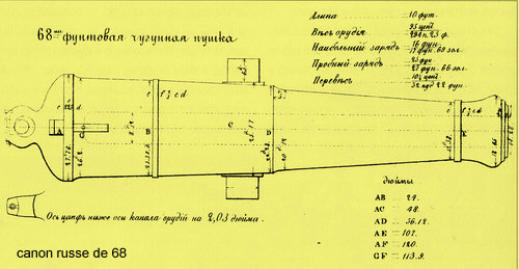

Les canons sont fondus à Kherson, au dessus de Nikolaiev.

L'artisan principal du renouveau de la flotte est l'amiral Lazarev (1788-1851). Lazarev reçut son éducation martime en Angleterre (il était en

1805 à Trafalgar,) il fit trois fois le tour du monde, navigua en Alaska, dans l'Antarctique et le Pacifique et dirigea, la flotte russe de la Baltique

puis, en1833 celle de la mer Noire où il termina sa carrière comme gouverneur de Sébastopol.et de Nikolaiev.

Les russes lui doivent le renforcement des fortifications de Sébastopol (hélas seulement du côté mer), l'essor d la ville, la construction d'un

grand port de guerre avec ses magasins, hôpitaux, bassins de radoub. Il fut l'artisan de la qualité des équipages de la marine russe et de la

grande valeur des amiraux Kornilov, Istomine et Nakhimov qui laissèrent leur vie lors du siège de 1854-55.

Fait notable, l'influence anglaise se retrouve dans beaucoup de domaines : construction navale (mise en application du système à membrures

croisées de l'anglais Sepping), armements, travaux portuaires. C'est une compagnie anglaise qui construisit les bassins de radoub. .

La faiblesse de la flotte russe de la mer Noire résidait surtout sur l'absence complète de vaisseaux et frégates à hélice. Les vapeurs à roues,

tous achetés en Angleterre et armés seulement de un ou deux canons ne pouvaient être inclus dans une escadre de combat (Wladimir,

Gromonostz, Bessarabie, Crimée, Odessa, Elborouz, Chersonèse, Mogoursky, Maladetz, Boetz, Grznii, Savernia-Suezda (Etoile du Nord),

Argonaute, Colchide, Donaï (Danube), Turok (Turc, ex- transport turc capturé Medjari-Tedjaret). Tous ces vapeurs furent largement utilisés

dans la grande rade de Sébastopol comme appuis-feu ponctuels et transports de troupes d'urgence. Ils transporèrent l'arrière-garde vers la

rive nord, une fois les troupes russes évacuées par le pont de radeaux.. Les russes coulèrent ensuite leurs vapeurs

. Seul le vapeur Wladimir, appelé frégate parce que plus important que les autres sortit deux fois de la grande rade pour affronter dans de

petites escarmouches des vapeurs anglais et français, avec le vapeur Chersonèse.

Pendant la guerre de Crimée on commençait à, construire à Nikolaiev deux vaisseaux mixtes à hélice, semblables au Napoléon français.

Le principal responsable de l'absence de vaisseaux et frégates mixtes était l'amiral prince Alexandre Sergueievich Menchikov (1787-1869). A

partir de 1830, Menchikov affirmait que « la vapeur et l'hélice sont sans intêret dans les applications militaires »

« . Chef des forces terrestres et navales en Crimée en 1854, ses erreurs de jugement sont à compter parmi ls causes des désastres russes de

l'Alma, Balaklava et Inkerman.. C'est sur ses instances que fut coulée la majeure partie de la flotte à l'entrée de la rade, alors que l'amiral

Kornilov proposait une sortie désespérée (14 vaisseaux, 7 frégates, une corvette et deux bricks, tous à voiles, contre 33 vaisseaux, 40 frégates

et corvettes à vapeur, 13 frégates à voiles) » (Alexandre PROTTO - Au service du pavillon de St André dans la marine impériale russe - ouvrage

publié à compte d'auteur).

© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu

eiusmod lorem

MonsiteWeb.com

- Accueil

- Index-a

- D-a

- D-a

- V-a

- V-nb

- V-nc

- V-nd

- V-na-a2-a

- V-na-a3-a

- V-na-a4-a

- V-na-a5-a

- V-na-a6-a

- V-na-a7-a

- V-na-a8-a

- V-na-a9-a

- V-na-a9-a

- Fl1860-a

- V_gouv-a

- V_puits-a

- V_puits1-a

- V_puits2-a

- V_gouv-a

- Tem-a

- Tem_les1-a

- Tem_les1-a

- Tem_les-a

- Tem_thib-a

- Tem_gir1-a

- Tem_gir2-a

- Tem_gir3-a

- Tem_themis-b

- Tem_toulon1-a

- Tem_toulon2-a

- Tem_lesg-a

- Tem_isis-a

- Tem_dordo-a

- Tem_primauguet-a

- Tem_dordo-a

- Arm-a

- Arm-seb1-a

- Arm-seb2-a

- Arm-seb3-a

- Arm-can-a

- Arm-can-a

- T-a

- T-b

- Z-a

- T-hel-a

- T-hel-a

- H-a

- H_1870-a

- H_1870-b

- H_1870-a

- H_crime-a

- H_crime-a

- H_crime-a

- H_mexique-a

- H_crime-a

- H-mex-a

- H-mex2-a

- H-mex2-a

- Ch-a

- Ch-liste-a

- Per-a

- Per-a

- Per-a