© Dossiersmarine2 - Copyright 2005-2019 - Alain Clouet - contact : www.dossiersmarine@free.fr

La flotte de Napoléon III - Documents

Machines des navires à roues par Jean Marpeaux

Ces machines étaient caractérisées par une vitesse de rotation peu élevée (15 à 30 t/mn), et leur mécanisme devait être conçu pour

s’accommoder du faible espace disponible entre le sommet du cylindre et l’arbre moteur qu’il était chargé d’entraîner. Différentes dispositions

furent successivement proposées pour résoudre ce problème d’encombrement.

Machines à balanciers latéraux

Les machines à balanciers latéraux furent au début les plus utilisées. La tige du

piston portait à sa partie supérieure une courte barre horizontale aux

extrémités de laquelle s’articulaient deux bielles actionnant des balanciers

situés de part et d’autre du cylindre, et de l’autre extrémité de chacun de ces

balanciers partait une bielle qui actionnait le vilebrequin de l’arbre moteur. Les

machines de ce type étaient robustes mais lourdes, et elles nécessitaient pour

les supporter des bâtis particulièrement massifs.

machine à balanciers latéraux

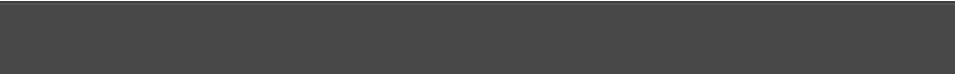

Machines à bielles directes

Afin d’obtenir des mécanismes plus légers, Seaward mit au point en 1837 les

machines à bielles directes dans lesquelles la liaison entre le vilebrequin de

l’arbre et la tige du piston était assurée par une bielle articulée à l’extrémité de

cette dernière.

machine à bielle directe

Lorsque les cylindres étaient verticaux le manque d'espace amenait toutefois à utiliser des bielles

courtes qui au cours de leur fonctionnement s’écartaient notablement de la verticale, ce qui était

peu favorable à la transmission des forces. Une meilleure disposition consistait comme dans

l’exemple ci-dessus à incliner les cylindres, ce qui permettait de rendre les bielles plus longues et

ainsi de les faire travailler dans de meilleures conditions.

Machines à double traverse

Les machines à double traverse en T furent conçues par Maudslay en

1839. Elles permettaient de disposer d’une bielle longue, ce qui leur assurait un fonctionnement satisfaisant en dépit du

faible espace disponible. Pour cela chacun des cylindres de la machine était dédoublé en deux cylindres jumeaux dont les

tiges de piston étaient reliées par une double traverse en forme de T. A la base du T se trouvait un axe horizontal autour

duquel venait s'articuler la bielle qui actionnait le vilebrequin. En dépit du doublement du nombre de cylindres cette

machine était elle aussi plus légère qu’une machine à balanciers latéraux.

machine à double traverse en T

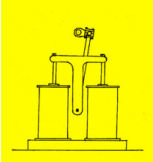

Machines à cylindres oscillants

Dans les machines à cylindres oscillants (apparues un peu après 1840) chacun des cylindres

était mobile autour d’un axe creux à l’intérieur duquel passaient les circuits d’admission et

d’échappement de la vapeur, et la tige du piston était connectée directement au

vilebrequin de l’arbre moteur. Ce type de machine dont le nombre de pièces était réduit

jouissait d’un devis de poids particulièrement favorable, aussi fut-il souvent utilisé, mais

toute la difficulté consistait à obtenir une bonne étanchéité des joints tournants qui

assuraient le passage de la vapeur.

machine à cylindres oscillants

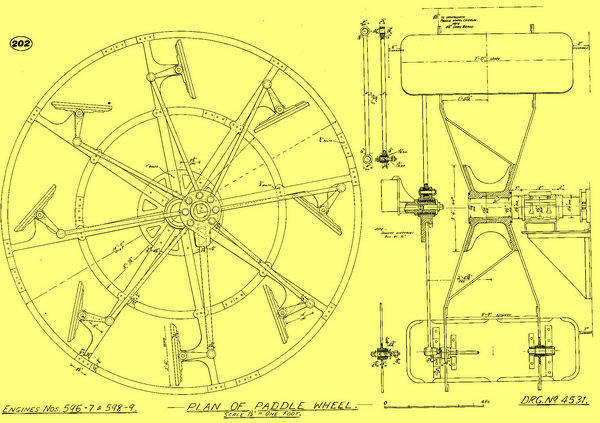

Les roues

Le principal défaut des roues était que leur rendement, c'est-à-dire leur aptitude à utiliser Machine à cylindres oscillants efficacement l’énergie

produite par la machine, dépendait de leur immersion, ce rendement étant optimum lorsque l’eau affleurait le bord supérieur de la pale située à

la verticale de l’axe. Si les pales n’étaient pas enfoncées assez profondément elles étaient peu efficaces. Si par contre leur immersion était trop

forte elles attaquaient la surface de l’eau sous un angle important, et la résistance exercée par le liquide sur celles qui s’enfonçaient à l’avant et sur

celles qui émergeaient à l’arrière dissipait une part non négligeable de la puissance de la machine. La charge que les navires à roues pouvaient

transporter était donc limitée, aussi dans les marines de commerce ne furent-ils employés que comme remorqueurs ou pour le transport de la

poste et des passagers.

Et comme cette limitation de poids s'appliquait

également à la quantité de charbon susceptible

d'être embarquée, les premiers vapeurs dont les

machines avaient un faible rendement ne pouvaient

franchir que de courtes distances entre deux

ravitaillements, aussi furent-ils tous équipés d'un

gréement. Associé à la machine, celui-ci permettait

de réduire la consommation par vent favorable, mais

il pouvait aussi suppléer à celle-ci si le combustible

était épuisé ou en cas de panne mécanique. A une

époque où les dépôts de charbon étaient encore

rares le gréement permettait également à ces

bâtiments d'effectuer de longues traversées pour se

rendre sur leur lieu d'utilisation sans faire appel à

leur machine.

roue à pattes articulées

Toutefois lorsque celle-ci était arrêtée les pales

entravaient la marche du navire. Pour l'éviter la

solution la plus radicale consistait à démonter les

pales inférieures, voire les roues elles mêmes, mais le

démontage, puis la remise en place des pales étaient des manoeuvres longues et délicates qui ne pouvait s'effectuer que dans des zones abritées.

Une autre manière de réduire la traînée des roues consista à doter certaines unités de dispositifs permettant de les désaccoupler des machines

pour les laisser tourner librement, tandis qu’à bord d’autres bâtiments (dont certaines frégates transatlantiques de 1840) les machines étaient

pourvues de vannes permettant aux cylindres d’être mis en communication directe avec l’atmosphère afin de réduire le freinage exercé par le

mécanisme.

On mit également au point des roues dont les pales pouvaient être déplacées le long des rayons, ce qui permettait de les sortir de l'eau pour

éviter qu'elles entravent la marche à la voile, mais aussi de s'affranchir des pertes de rendement lorsque le navire était en surcharge. Toutefois

chacune des solutions proposées présentait des inconvénients, et le problème de la navigation à la voile des navires à roues ne fut jamais résolu

de manière pleinement satisfaisante

Divers procédés permirent également d'accroître le rendement des roues. L'un d'entre eux consista à fractionner chaque pale en plusieurs

éléments décalés disposés le long d'une courbe appelée cycloïde. Ces différents éléments heurtaient alors la surface de l’eau successivement et

chacun sous un angle d’incidence plus favorable. Enfin la solution la plus satisfaisante fut la roue à pales articulées : chacune des pales était alors

mobile autour d’un axe, et grâce à la bielle qui la reliait à une couronne fixe excentrée par rapport à l’arbre moteur elle pouvait être maintenue

dans une position proche de la verticale pendant le temps durant lequel elle était immergée, mais la complexité de ce dispositif accroissait le

risque d'avaries par gros temps.

Jean Marpeaux

© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu

eiusmod lorem

MonsiteWeb.com

- Accueil

- Index-a

- D-a

- D-a

- V-a

- V-nb

- V-nc

- V-nd

- V-na-a2-a

- V-na-a3-a

- V-na-a4-a

- V-na-a5-a

- V-na-a6-a

- V-na-a7-a

- V-na-a8-a

- V-na-a9-a

- V-na-a9-a

- Fl1860-a

- V_gouv-a

- V_puits-a

- V_puits1-a

- V_puits2-a

- V_gouv-a

- Tem-a

- Tem_les1-a

- Tem_les1-a

- Tem_les-a

- Tem_thib-a

- Tem_gir1-a

- Tem_gir2-a

- Tem_gir3-a

- Tem_themis-b

- Tem_toulon1-a

- Tem_toulon2-a

- Tem_lesg-a

- Tem_isis-a

- Tem_dordo-a

- Tem_primauguet-a

- Tem_dordo-a

- Arm-a

- Arm-seb1-a

- Arm-seb2-a

- Arm-seb3-a

- Arm-can-a

- Arm-can-a

- T-a

- T-b

- Z-a

- T-hel-a

- T-hel-a

- H-a

- H_1870-a

- H_1870-b

- H_1870-a

- H_crime-a

- H_crime-a

- H_crime-a

- H_mexique-a

- H_crime-a

- H-mex-a

- H-mex2-a

- H-mex2-a

- Ch-a

- Ch-liste-a

- Per-a

- Per-a

- Per-a