© Dossiersmarine2 - Copyright 2005-2019 - Alain Clouet - contact : www.dossiersmarine@free.fr

La flotte de Napoléon III - Documents

Navires allongés (annexe 5) par Claude Millé

Ce dossier comprend les annexes suivantes (accessibles par les barres de navigation).:

annexe 1 : copie de la dépêche ministérielle adressée au Préfet Maritime de Rochefort pour les plans de la Sémiramis.

annexe 2 : Liaisons longitudinales" - extrait du traité de A. de Fréminville.

annexe 3 : étude du CV Brisou sur les navires allongés.

annexe 4 : note sur l'opération de descente de l'Eylau, par Dupuy de Lôme, 1853.

annexe 5 : halage de la frégate Amazone à Brest.

annexe 6 : - la frégate l'Astrée, par Claude Millé.

- notes sur les frégates du CV Brisou.

annexe 7 : extrait du livre "la révolution de la vapeur dans les marines du XIXe siècle".

annexe 8 : - dimensions comparées de la quille.

- note biographique sur le LV Texereau.

annexe 9 : galerie iconographique.

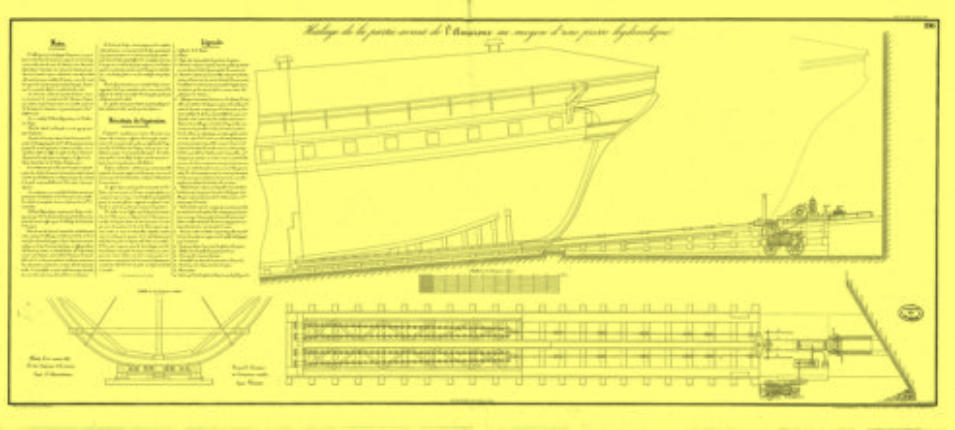

Halage de la frégate Amazone à Brest

Retranscription du texte figurant dans le cartouche du plan « Halage de la frégate Amazone à Brest » (image 3 en fin de page)

"NOTE SUR LE HALAGE A BREST DE LA PARTIE AVANT DE LA FREGATE AMAZONE AU MOYEN D’UNE PRESSE HYDRAULIQUE

L’allongement de la frégate Amazone n’a pu se faire en descendant l’arrière au moyen au moyen de vis ; l’accorage aurait eu lieu dans la vase ;

la Direction des Travaux Hydrauliques demandait une somme de 12.000 f pour que les accores puissent reposer solidement ; cette dépense était

celle nécessaire pour consolider le terrain ; mais elle aurait été augmentée ensuite, puisque d’après les projets, la partie que l’on aurait été

obligée de consolider doit être curée.

Vous trouverez des agrandissements des plans sur le site suivant : http://www.finemodelships.com/ship-plans/plans-Atlas-du-Genie-

Maritime.htm

On a donc été conduit à remonter l’avant ; mais on ne pouvait le remonter avec des cabestans, l’espace qui restait entre l’étrave dans sa

nouvelle position et la Montagne des Capucins ne permettant pas leur établissement.

On a employé la presse hydraulique de l’atelier des forges. Voici les calculs sur lesquels on s’est appuyé pour faire l’opération :

Le poids de la coque étant de 1.200 tonneaux, la moitié de la frégate pesait 600 tonneaux ; elle devait peser moins puisque les

emménagements n’étant pas faits ; on a cependant adopté ce chiffre eu égard au demi-berceau. La pente de la cale étant au douzième, l’effort

de la presse devait être de 50 tx, plus le frottement.

En considérant qu’à très peu d’exceptions près, les navires, lors de leur lancement partent tous seuls, on devait admettre que le frottement

ne dépasserait pas la composante du poids et que probablement il lui serait beaucoup inférieur.

En conséquence on a considéré le frottement comme produisant une résistance de 50 tonneaux, et on a établi les calculs sur une résistance

de 100 tx à surmonter

La presse hydraulique existant aux Forges a été éprouvée par M ; de Lamarinière jusqu’à 300 Tx ; ainsi elle devait suffire pour le halage de la

partie avant de l’Amazone.

Mais le travail présumé devant être de 1.650 Tx mètres, puisque l’allongement était de 16,50 m, si l’on avait mouvoir les pompes à bras

d’hommes, on aurait employé un temps beaucoup trop long. En effet, pour faire 1.650 tonneaux-mètres, un cheval faisant 75 k par seconde,

aurait mis 6 heures ; ainsi à bras d’hommes il aurait fallu près de 10 hommes pendant six heures, et en raison des interruptions nécessaires, ce

temps eut été à peu près double. Il aurait fallu en outre couler des pompes spéciales.

On s’est alors servi d’une locomobile de 6 chevaux..La presse des forges a trois pompes que l’on emploie alternativement ; on commence par

la plus grande quand il y a peu de pression et on termine par la plus petite quand il faut donner le plus grand effort ; on a employé ici une seule

pompe et on a choisi la pompe moyenne ; avec la plus grande on aurait pu craindre que le bronze ne résistât pas ; avec la plus petite on aurait

employé un temps trop long.

Pour la force des pièces, on a considéré le fer comme supportant 600 kg par cm carré et on a donné à la plupart des sections une surface

beaucoup plus grande que celle fournie par le calcul.

Le cylindre de la pièce butait contre le grillage et était solidement relié avec lui par des chaînes.

RESULTATS DE L’OPERATION :

L’opération a parfaitement réussi, elle a duré cinq heures ; elle aurait pu s’effectuer beaucoup plus rapidement si on avait voulu couler un

cylindre plus long que celui de la presse des Forges, ainsi qu’une ou plusieurs pompes d’un diamètre plus grand ; les seules pièces que l’on ait

été obligé de faire sont les traverses en fonte servant de palonnier et la bâche 11.

La force nécessaire a été beaucoup moindre que celle présumée ; on avait supposé 100 Tx, on n’a eu à vaincre que 65 à 70 Tx au départ et 55

pendant le mouvement.

Cet effort était mesuré par le manomètre de la presse, qui est, comme on le sait, un petit cylindre communicant par un tuyau avec le cylindre

principal ; le piston de ce petit cylindre supporte un plateau sur lequel on pose un poids qui mesure la pression.

Il résulte de ces chiffres que le frottement devait être de 15 Tx au départ et de 5 Tx en marche, et le poids étant de 600 Tx ; on voit que, pour

deux pièces de bois de chêne ayant reçu une couche de savon de Marseille et frottées ensuite avec un mélange de graisse et de suif, le

frottement est le 40ème du poids au départ et le 120ème en marche.

Si l’on suppose, pour la demi-frégate et le demi-berceau, un poids de coque moindre que celui que nous avons admis, on aura certainement

un minimum en prenant 450 Tx ; le frottement aurait été alors le 30ème du poids au départ et le 90ème en marche.

LEGENDE :

Cylindre de la pièce

Piston

Tiges qui transmettent la pression du piston

Traverse en fonte soutenue par des galets a roulant sur un chemin de fer b pour guider le frottement

Traverse en fonte pouvant osciller autour d’un boulon a tenu à la traverse 4 par des étriers b Le mouvement d’oscillation de cette traverse

permettait l’égale tension des chaînes qui lui étaient fixées, comme dans les palonniers de voiture.

Allonges transmettant la tension à la frégate. Ce sont celles qui existent à la forge, on a tenu à les utiliser. Le piston de la presse n’ayant que

2,10 m de course, si l’on avait employé des chaînes il aurait fallu les couper en bouts très courts, c’est à dire les sacrifier entièrement.

Chacune de ces allonges a 3 m de long et elles sont réunies par des jumelles de 42 cm de centre en centre. Pour les utiliser on a fait forger une

tige supplémentaire de 1,29 m : après la course on a ôté cette petite tige et par suite une paire de jumelles, ce qui a donné une course de 1,71

m. Après la seconde course on a ôté une tige de 3 m, et remis celle de 1,29 m, le nombre de jumelles ne changeant pas cette fois ; on a donc eu

une course de 3 m moins 1,29 m, ou encore de 1,71 m ; en continuant ainsi pendant 10 course, la dernière seule étant plus courte, on a eu

l’allongement voulu.

Il a été avantageux aussi de n’avoir que des courses de 1,71 m, parce qu’on était forcé de donner du mou à chaque fois pour chasser les

clavettes et les remettre.

7. Petites traverses en fonte sur lesquelles sont attachées les chaînes qui vont jusqu’à l’arrière de la frégate, les allonges n’ayant pu former

toute la distance depuis la presse jusqu’à l’arrière

8. Chaînes fixées par des crampes a à une traverse en bois qui entraînait tout le système. Les crampes a pouvant se serrer au moyen d’écrous,

afin de donner la tension aux chaînes au début du travail. Les écrous s’appuyaient sur des jouettes formées par des pattes d’ancre.

9. Traverse en bois de 50 cm d’équarrissage ; elle est entaillées dans les couettes et s’appuie sur la quille de la frégate pour l’entraîner.

10. Pompe qui chasse l’eau dans le cylindre de la presse.

11. Bâche dans laquelle l pompe puise l’eau.

12. Levier qui fait mouvoir la pompe.

13. Locomobile qui donne le mouvement au levier.

14. Treuil qui sert à faire descendre le piston

15. Manomètre

16. Chaînes qui lient le cylindre de la pièce avec le grillage en bois.

Paris, le 10 mars 1857

Le sous-ingénieur de la marine

C. Auxcousteaux

© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu

eiusmod lorem

MonsiteWeb.com

- Accueil

- Index-a

- D-a

- D-a

- V-a

- V-nb

- V-nc

- V-nd

- V-na-a2-a

- V-na-a3-a

- V-na-a4-a

- V-na-a5-a

- V-na-a6-a

- V-na-a7-a

- V-na-a8-a

- V-na-a9-a

- V-na-a9-a

- Fl1860-a

- V_gouv-a

- V_puits-a

- V_puits1-a

- V_puits2-a

- V_gouv-a

- Tem-a

- Tem_les1-a

- Tem_les1-a

- Tem_les-a

- Tem_thib-a

- Tem_gir1-a

- Tem_gir2-a

- Tem_gir3-a

- Tem_themis-b

- Tem_toulon1-a

- Tem_toulon2-a

- Tem_lesg-a

- Tem_isis-a

- Tem_dordo-a

- Tem_primauguet-a

- Tem_dordo-a

- Arm-a

- Arm-seb1-a

- Arm-seb2-a

- Arm-seb3-a

- Arm-can-a

- Arm-can-a

- T-a

- T-b

- Z-a

- T-hel-a

- T-hel-a

- H-a

- H_1870-a

- H_1870-b

- H_1870-a

- H_crime-a

- H_crime-a

- H_crime-a

- H_mexique-a

- H_crime-a

- H-mex-a

- H-mex2-a

- H-mex2-a

- Ch-a

- Ch-liste-a

- Per-a

- Per-a

- Per-a