© Dossiersmarine2 - Copyright 2005-2019 - Alain Clouet - contact : www.dossiersmarine@free.fr

La flotte de Napoléon III - Documents

Témoignages

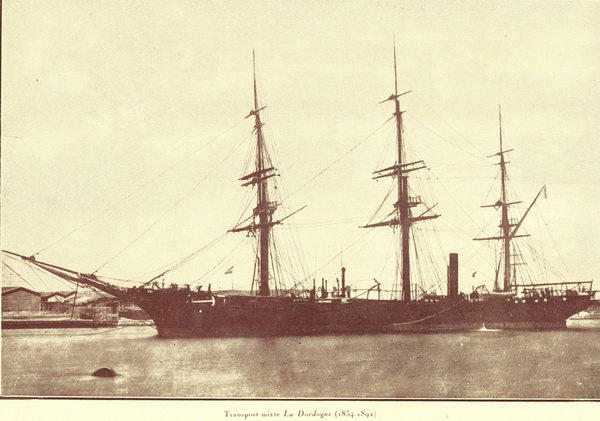

Un voyage du transport mixte Dordogne en 1864 (Pierre Boulineau)

Cette relation de voyage a été publiée en 1934 par le "bulletin trimestriel de l'association des Amis du Musée de la Marine".

Le retour de Chine du transport mixte la Dordogne, en 1864, est probablement un des derniers voyages que des navires de la marine de

guerre, à part les bâtiments-écoles et les unités légères, aient effectués à la voile. Entrepris à la suite de divers incidents, et dans des

conditions assez précaires, il montre assez bien les difficultés dont avaient encore à s'accommoder les marins d'il y a soixante-dix ans. Voici

un résumé de ce voyage taré des papiers et du journal de bord de mon père.

La Dordogne, transport mixte, pourvu d'une

machine de 120 CV, avait été construite à Bordeaux

et envoyée à Shanghaï au commencement de la

guerre de Chine. Dans un coup de vent, elle démâta

une première fois de son artimon. En revenant de

Yokohama, elle fut prise dans un typhon et démâta

de ses trois bas-mâts. Elle dut rentrer à Yokohama,

faisant beaucoup d'eau, et y resta comme

condamnée pendant tout le temps que l'amiral

Protet, commandant la station, fut occupé à

guerroyer contre les Taïpings. Quand l'amiral Jaurès,

qui lui succéda, vint à Yokohama pour la première

fois, en mai 1863, il décida d'envoyer la Dordogne à

Shanghaï pour y passer au bassin et servir ensuite

de magasin à la station. On fit alors à ce transport

une mâture de canonnière de première classe et la

corvette à vapeur Dupleix la remorqua en passant

par la mer intérieure. La traversée se fit heureusement et la machine de la Dordogne fonctionna passablement. A Shang-haï, ce bâtiment

entra au bassin. Mais, avant que les travaux ne fussent terminés, la porte fut défoncée et le bâtiment envahi par l'eau et la vase. Malgré

cela, on put achever les travaux tant bien que mal et la Dordogne vint mouiller à Woo-Sung, où sa grande cale servit d'entrepôt pour tous les

liquides destinés à la station.

L'amiral Jaurès, jugeant que la coque était encore bonne, décida de renvoyer la Dordogne en France avec une mâture de fortune, après avoir

fait remettre la machine et les chaudières tant bien que mal en état. Les travaux furent entrepris par les moyens de la division. Le mât

d'artimon, différents espars et objets de gréement provenaient du transport l'Isère, naufragé sur la côte de Chine. Cet artimon servit de

grand mât ; le grand mât qu'on avait fait faire à Yokohama, devint misaine et un espar de l'Isère fit l'artimon. Le beaupré était resté intact. Le

mât d'artimon avait son emplanture naturelle, mais le grand mât et le mât de misaine avaient la leur dans le faux-pont. Pour basses vergues,

on prit les vergues d'hune de l'Isère et pour vergues d'hunes, lés vergues de perroquet renforcées. On confectionna des jeux de voiles ; le

meilleur était fait avec des voiles usées de la Sémiramis. Entre temps, on avait complété l'état-major. Mon père, embarqué sur la Semiramis

portant le pavillon de l'amiral Jaurès, avait pris part à la bataille de Simonosaki, qui ouvrit le Japon aux Européens ; y ayant gagné ses galons

de lieutenant de vaisseau, il avait été désigné comme second de la Dordogne et avait rejoint son nouveau poste à Shanghai.

Dès le milieu d'octobre, le bâtiment était prêt. L'amiral Jaurès, qui était alors au Japon, donna au commandant les instructions les plus larges

pour ramener le bâtiment en France, lui laissant le choix de la date du départ. La mousson de N. -E. étant généralement établie dès le

commencement de novembre, le jour de l'appareillage fut fixé au 2 novembre. Les soutes à charbon étaient pleines. Les mâts de perroquet

avaient été dépassés et mis dans le faux-pont ; il était arrêté qu'on ne s'en servirait pas.

L'état-major fut composé de MM. Charmois, lieutenant de vaisseau, commandant ; Boulineau, lieutenant de vaisseau, officier en second ;

Borel de Brétizel et Viénot, aspirants de deuxième classe ; Muller, volontaire ; Le Tord, chirurgien de deuxième classe, et Brackmann, officier

d'administration. Le maître de manœuvre Pière et le second maître de timonerie Imbert faisaient te service d'officiers de quart.

Donnons maintenant quelques aperçus du journal de bord.

Le 2 novembre 1864, la Dordogne appareille à midi, à la vapeur, sans pilote, et quitte Woo¬Sung en remontant péniblement le courant. A 7

heures du soir, auprès du bateau-feu, une projection d'eau dans la chaudière bâbord oblige à stopper pour ne réappareiller que le

lendemain matin, par beau temps. La brise de N. ayant pris un peu, on éteint les feux à 8 heures pour établir huniers et basses-voiles et on

fait route au sud à une moyenne de 5 nœuds, ayant paré les îles Barren. La brise fraîchissant, tout fait espérer que l'on tient la tête de la

mousson N.-E. Le navire se comporte bien et, malgré une amplitude de roulis assez grande, n'a que des mouvements doux ; sa vitesse varie

de 6 à 7 nœuds. Le navire fait un peu d'eau par l'arrière, entre le massif et le manchon d'arbre. On ne s'en inquiète pas, car cette infiltration

a toujours existé et n'augmente pas, donnant seulement 12 tx par 24 heures.

A Saïgon, l'on trouve la Sarthe, venant de Suez, toutes vergues amenées, pour lutter contre la mousson, très fraîche depuis Singapour. La

rentrée d'eau a augmenté ; il y a des projections d'eau dans les cylindres. Le contre-amiral de la Grandière, gouverneur, nomme une

commission qui déclare la Dordogne capable de rentrer en France, à condition d'aveugler la voie d'eau, de consolider les emplantures des

mâts et de rider la basse carène et les galhaubans. Au bout de neuf jours, les travaux sont terminés ; une tôle garnie de mastic de fer a réduit

la rentrée d'eau à 10 tonnes par 24 heures ; ayant fait six mois de vivres, la Dordogne repart le 22.

On fait route voile et vapeur à 7 et 8 nœuds ; par le travers de Poulo-Condor,on éteint les feux et l'on continue à une moyenne de 6 nœuds.

La voie d'eau augmente de nouveau à 15 tonnes par 24 heures, nécessitant un pompage d'une heure par quart. Les feux sont rallumés le 1er

décembre pour franchir le détroit de la Sonde et éteints aussitôt après. Du 5 au 24, route à 7 nœuds environ par jolie brise, dans les alizés. A

170 lieues de Maurice, calme plat : on rallume ; le 28 au petit jour, devant Port-Louis, la Dordogne hisse le pavillon de pilote appuyé d'un

coup de canon. Au mouillage se trouve le Lynx (commandant Guépratte), qui attend le courrier pour le porter à Saint-Denis. Après divers

travaux, appareillage le 30. Les feux, éteints le 1er janvier (1865), sont rallumés le 6, faute de vent. Le charbon est satisfaisant : on

consomme environ 15 tonnes par 24 heures pour filer 5 à 6 nœuds à 45 tours. La voie d'eau donne 32 tonnes ; le pont se disjoint ; les

coutures des hauts font de l'eau.

Le 16, on mouille à Table-Bay, après avoir pris deux fois la cape sous le grand foc, les goélettes et soit le perroquet de fougue, soit le grand

hunier au bas-ris. Il y a une trentaine de navires de commerce sur rade. De violentes rafales de S. tombent de la Table. Malgré les grains, de

grandes chaloupes circulent pour porter des ancres et des grelins aux bâtiments qui en ont besoin ; elles sont larges, robustes, mais non

pontées, gréées en côtres. Au Cap, l'équipage a quelque repos.

Les officiers sont reçus au célèbre clos de M. Cie, assistent à une fête à Paarl, où ils se sont rendus par le chemin de fer, observent la comète

à l'Observatoire royal. Le 25, le lieutenant de vaisseau Boulineau est informé de sa nomination dans la Légion d'honneur, gagnée à l'affaire

de Simonosaki. Il l'apprend par le Moniteur de la flotte du 10 décembre, apporté par l'Eastern-Province, le nouveau paquebot de la Diamond

Line, qui inaugure la ligne du Cap.

Départ du Cap le 11 février ; Sainte-Hélèneest reconnue le 25, puis l'Ascension ; Le 3 mars, la Dordogne appareille à la vapeur, après avoir

pris 42 tonnes d'eau apportées par la Trombe, ancienne bombarde transformée en citerne, et va charbonner à Dakar. le 16 mars, la

Dordogne est au Sénégal.Il y a sur rade de Gorée l'aviso à roues Castor, arrivé de Saint-Louis, remorquant le Crocodile ; le Dakar, aviso de la

station locale faisant le service entre Rufisque et Dakar ; trois bâtiments de commerce déchargeant du charbon, et le Périclès, vapeur des

Messageries, faisant le service entre Gorée et Saint-Vincent. Séjour jusqu'au 3mars pour repos et diverses révisions à la machine.

Pendant ce séjour, lafrégate mixte l'Armorique, portant le pavillon du contre-amiral Laffon de Ladébat, est arrivée sur rade, venant du

Gabon, ayant à la remorque l'aviso le Pionnier. Le courrier de France arrive par l'aviso l'Archimède, venant de Saint-Louis et amenant

plusieurs passagers qui embarquent sur la Dordogne. L'aviso l'Espadon mouille sur rade, venant de Sierra-Leone avec des produits du pays.

Un trois-mâts de Bordeaux, la Marie, construite à Sunderland, relâche à Gorée pour cause d'insubordination de son équipage. Le

commandant de la Dordogne préside un tribunal maritime composé d'un aspirant de deuxième classe, du second et du maitre d'équipage

d'un bâtiment de commerce, qui condamne deux matelots à deux mois de prison.

Le départ de Gorée eut lieu le 11 avril. La Dordogne, outre son équipage de 164 hommes, avait, cette fois, 130 passagers. Sur la route de

France, des navires furent souvent en vue, parmi lesquels le journal mentionne le trois-mâts Robert-Peyron, de Marseille, et un quatre-mâts.

Enfin, le 12 mai 1865, le bâtiment mouillait en rade de l'Ile d'Aix. Il avait terminé son long voyage de 192 jours, dont 97 à la voile, sans

incident grave. Il avait bien fallu faire face à quelques avaries : vider les chaudières pour aveugler les fuites aux boulons, reprendre la

fixation du beaupré, remplacer la drosse et des vergues. Mais on s'en était acquitté lestement. C'était encore le temps des gabiers et des

capitaines de la marine en bois.

Paul BOULINEAU.

© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu

eiusmod lorem

MonsiteWeb.com

- Accueil

- Index-a

- D-a

- D-a

- V-a

- V-nb

- V-nc

- V-nd

- V-na-a2-a

- V-na-a3-a

- V-na-a4-a

- V-na-a5-a

- V-na-a6-a

- V-na-a7-a

- V-na-a8-a

- V-na-a9-a

- V-na-a9-a

- Fl1860-a

- V_gouv-a

- V_puits-a

- V_puits1-a

- V_puits2-a

- V_gouv-a

- Tem-a

- Tem_les1-a

- Tem_les1-a

- Tem_les-a

- Tem_thib-a

- Tem_gir1-a

- Tem_gir2-a

- Tem_gir3-a

- Tem_themis-b

- Tem_toulon1-a

- Tem_toulon2-a

- Tem_lesg-a

- Tem_isis-a

- Tem_dordo-a

- Tem_primauguet-a

- Tem_dordo-a

- Arm-a

- Arm-seb1-a

- Arm-seb2-a

- Arm-seb3-a

- Arm-can-a

- Arm-can-a

- T-a

- T-b

- Z-a

- T-hel-a

- T-hel-a

- H-a

- H_1870-a

- H_1870-b

- H_1870-a

- H_crime-a

- H_crime-a

- H_crime-a

- H_mexique-a

- H_crime-a

- H-mex-a

- H-mex2-a

- H-mex2-a

- Ch-a

- Ch-liste-a

- Per-a

- Per-a

- Per-a