© Dossiersmarine2 - Copyright 2005-2019 - Alain Clouet - contact : www.dossiersmarine@free.fr

La flotte de Napoléon III - Documents

Navires allongés (1) par Claude Millé

Les allongements de navires de guerre de la marine française se pratiquèrent

en nombre, des années 1852 à 1860, et un peu au delà, compte tenu du

nombre important de navires restés sur cale et construits aux 22/24 èmes.

Ce pourcentage entre la partie déjà construite et ce qu’il restait à

construire, règle de comptabilité des navires sur cale établie chaque année,

variait donc avec la date où l’avancement des travaux était constaté. Le

22/24ème était particulier parce qu’on arrêtait la progression des travaux en

arrivant à ce quotient, dans le cas d’un bâtiment que l’on souhaitait garder en

réserve. Cette méthode de conservation fut une opportunité dans la rapide

transition entre la voile et la vapeur. Certains vaisseaux avaient ainsi attendu

plusieurs décennies sur cale. Le Louis XIV, ex-Tonnant, y resta à Rochefort 43

ans.

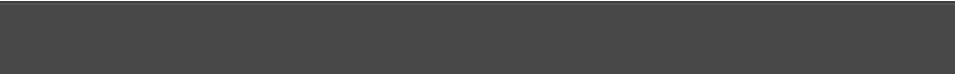

L’inconvénient en était l’immobilisation forcée de nombreuses cales. (Voir

tableau en annexe, établi au 31 décembre 1846, relevé dans Les Annales

Maritimes et Coloniales). .

Le premier l’élément déclencheur de la transition entre la propulsion à voile

et celle à vapeur fut d’abord le succès du vaisseau rapide Napoléon, lancé à

Toulon en 1850, le second étant ensuite la guerre de Crimée, avec ses

conséquences. Deux ans après le lancement du Napoléon, lorsqu’il eut fait

ses preuves, on envisagea, avant de lancer des constructions nouvelles,

d’utiliser les vaisseaux et les frégates déjà lancés ou encore sur cale, certains,

construits aux 22/24ème, attendaient depuis de longues années,. et d’y

installer une machine à vapeur.

Il était moins envisageable de motoriser des corvettes, dans l’immédiat. La

Biche, la Sentinelle et la Reine Hortense ex-Comte d’Eu petites corvettes de

faible tonnage, avaient reçu entre 1846 et 1848 une machine à vapeur de

faible puissance et une hélice. Le tonnage augmentant ensuite dès 1850, on

construisit alors les corvettes mixtes Phlégéton, Cosmao, Dupleix, d’Assas,

dont la longueur allait de 56 à 61 m, avec très peu ou sans allongement.

Pour les vaisseaux et les frégates, l’allongement s’avérait nécessaire :

l’installation chaudière-machine à vapeur-soute à charbon demandait beaucoup de place, pour arriver à une puissance importante. De plus il

s’était vérifié que le Napoléon, plus long que les vaisseaux standards, se trouvait être plus rapide grâce à sa longueur.

Il semble que la technique des allongements commença à Toulon, étudiée par l’ingénieur Dupuy de Lôme avec l’assentiment du directeur des

Construction Navales Binet (voir en annexe la remarquable étude du CV (E.R) Dominique Brisou).

_______________________________________________________________________________________________________________________

1. ASPECT TECHNIQUE DE L’ALLONGEMENT A CETTE PÉRIODE

En théorie, l’allongement relevait d’une pratique simple : couper un navire au maître bau, séparer les deux parties en les éloignant, et ensuite

construire une liaison centrale entre l’avant et l’arrière.

Mais il s’agissait de constructions en bois. Depuis des siècles, la longueur d’un vaisseau à voiles, pour des raisons de solidité et d’échantillonnage

de bois ne pouvait dépasser les environs de 65m.* Quels éléments étaient englobés dans cette longueur ?

On est parfois étonné de certaines longueurs de navires, qui peuvent laisser à penser qu’il s’agit de dimensions erronées ou fantaisistes ; cela

dépend comment elles sont prises. La règle était au XVIIIème siècle de donner pour définition de la longueur « de l’extérieur de l’étrave à

l’extérieur de l’étambot, au niveau des seuillets des sabords de la batterie basse » (voir le vaisseau de 74 canons, de Jean Boudriot)

Celle en usage sous le Second Empire est: «de râblure en râblure à la flottaison en charge ». ou « …à la flottaison moyenne en charge ». Cette

définition s’écrit aussi, bien que dans ce cas il ne s’agisse que de la moitié de la râblure, « de perpendiculaire en perpendiculaire à la flottaison en

charge » puisque les perpendiculaires passaient par les fonds des râblures de l’étrave et de l’étambot. Les râblures étaient, sauf vers la quille dans le

cas de galbords renforcés, en entaille de la forme d’un triangle équilatéral (voir croquis en annexe « chevillage des galbords ».).

Mais il faut noter encore une autre façon de mesurer la longueur, en raison de l’existence de la cage d’hélice, celle donnée, pour l’arrière « hors

râblure à la flottaison en charge mesurée à l’étambot arrière ». La râblure de l’arrière se situait sur l’étambot avant, car entre celui-ci et l’étambot

arrière, qui portait le gouvernail, on trouvait la cage de l’hélice, laquelle mesurait plus de 2 m de long.

De ces nuances, pas toujours bien claires, découlent, pour cette époque, de fausses interprétations et des erreurs. Il est évident qu’avec les

élancements de l’avant et de l’arrière la longueur prise au pont donne des chiffres bien plus importants. (voir en annexe le tableau donné par de

Fréminville en 1864 dans son Traité de construction navale)

Bien que les longueurs soient données dans ce Traité « à la flottaison moyenne », on jugera de la petitesse des chiffres pour la marine à voiles,

par rapport à celle des navires mixtes. La longueur du trois ponts mixte la Bretagne atteint 81 m. Le Napoléon, vaisseau rapide mixte mesure 69,46

m, contre 60 m pour un vaisseau à voiles équivalent de 80 canons, le Suffren, long de 60,27 m.

De quelle longueur allongea-t-on les bâtiments à voiles ?

On devait respecter les entraxes de sabords, qui variaient avec l’encombrement des canons. Généralement l’entraxe allait de 3,12 à 3,28m,

suivant le calibre de la pièce. Le nombre de sabords d’un navire à voiles restait quasi immuable puisqu’il était lié à la longueur standard du navire et

au calibre de l’artillerie du bord. Pour les frégates à voiles il restait généralement à 15.

Restait à définir le nombre d’entraxes de sabords supplémentaires envisageables pour conserver la solidité de la construction en bois :

Généralement on n’allongea les vaisseaux que de deux ou trois entraxes maximum, vu leur tonnage.

Pour les frégates, plus légères, on alla jusqu’à 6 entraxes de sabords. Ce qui donnait quand même un allongement au milieu de 6 X 3,28 = 19,68

(ce qui n’était pas le total de l’allongement, car on devait y ajouter les quelques mètres supplémentaires résultant de la modification obligatoire de

l’arrière, due à l’installation de l’hélice, quand on n’ajoutait pas quelques mètres de plus pour aussi modifier l’avant). La longueur des frégates

passait de 52/54 m à 74/77 m.

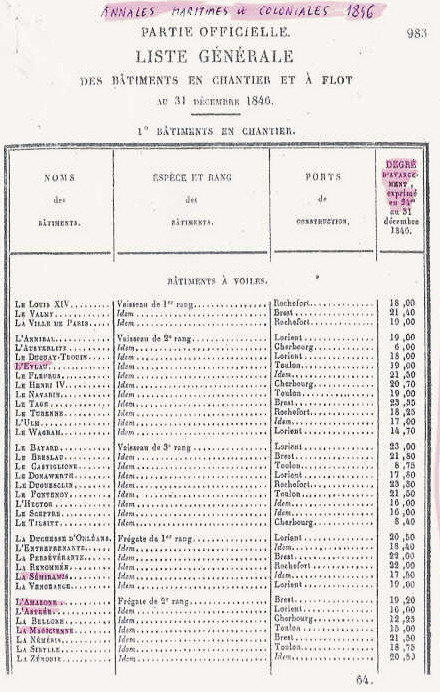

La frégate mixte l’Astrée, donnée pour une longueur de 52,07 m quand elle était prévue comme frégate à voiles, mesurait après transformations

74,52 m, soit un allongement total de 22,45 m. Si l’on enlève les 16,40 m d’allongement au milieu (5 entraxes de sabords de 3,28 m), on voit que les

modifications de l’arrière et de l’avant ont rajouté encore 6,05 m, c’est à dire 2,75 m à l’avant et 3,30 m à l’arrière.

De 15, le nombre de sabords passait à 20 ou 21. On ne pouvait aller plus loin, à cause de l’arc et aussi du contre-arc.

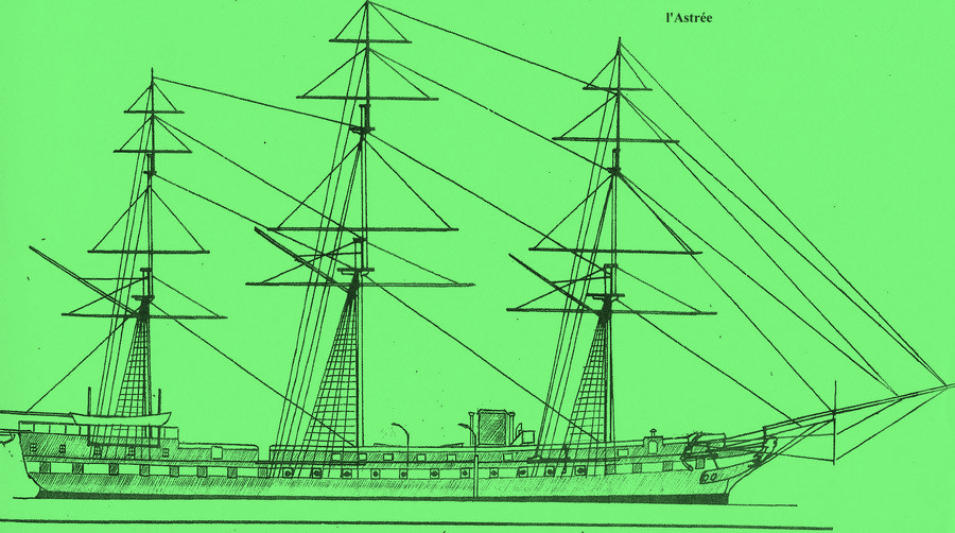

En fait, aux Etats-Unis, on alla plus loin. Le constructeur Mac Kay construisit à Boston en 1853 le clipper Great Republic, long de 98,77 m, en bois.

Les plans de ce navire marchand à voiles, qui figurent dans l’ouvrage de l’amiral Paris « Souvenirs de marine conservés » montrent un bâtiment,

véritable chef d’œuvre de construction navale, renforcé à l’extrême par des pièces de charpente surdimensionnées :

•

épaisseur totale de la quille, en plusieurs épaisseurs, de 1,20 m

•

épaisseur totale des pièces de la carlingue de 1,40 m

•

liaisons renforcées

•

système de lattes en fer plat entrecroisées et au maillage resserré

•

grandes porques obliques en bois, aux extrémités de la coque et tout le long, près du pont supérieur

•

remplissage des mailles entre membrures

•

vaigrage d’une très forte épaisseur et remontant jusqu’au niveau du dernier pont supérieur

•

réseau d’épontilles.

Il faut souligner qu’il ne s’agissait pas d’un navire mixte, le poids énorme de l’ensemble « chaudières-machine-charbon » s’en trouvait exclu.

Car, s’agissant de bâtiments mixtes, on devait compter à la fois sur l’arc et le contre-arc. Dans l’arc les bas se compressaient et les hauts s’écartaient.

dans le contre-arc, c’était l’inverse. On était, dans ce cas, à la fois tributaire de l’affaissement naturel des extrémités, du poids de l’ensemble

machine-chaudières-charbon (il est vrai compensé par l’économie en poids d’eau potable embarquée grâce aux appareils distillatoires), mais aussi

de la pression des mâts sur la quille à cause de la tension des haubans et galhaubans.

Un navire présentait un arc longitudinal quand la concavité de la déformation était tournée vers le bas. C’était le cas général des bâtiments à

voiles : la partie basse avait alors tendance à se compresser (mais la résistance du bois l’en empêchait), la partie haute tendait à s’étirer (et là,

malheureusement, le remède était plus difficile à mettre en place et les liaisons longitudinales des hauts fatiguaient beaucoup).

C’était le défaut majeur de l’ancienne marine, sur un vaisseau l’arc atteignait parfois 30 cm. Considérant le navire comme formé de tranches

soumises entre elles à un glissement vertical, plusieurs constructeurs, dès le XVIII° siècle, avaient essayé d’empêcher ce déplacement par l’emploi

de liaisons diagonales. Tel est le trait commun aux systèmes imaginés par Duhamel du Monceau, Bouguer, Groignard, Chapman.

Duhamel du Monceau réduisit l’arc en inclinant le vaigrage de 45° sur la membrure, dans la région comprise entre les bauquières de la batterie

basse et les vaigres d’empature. Chapman plaça des épontilles obliques dirigées à travailler par compression. Bouguer employa une disposition

analogue, mais ses épontilles étaient en fer et travaillaient par traction.

Le système imaginé par l’anglais Sir Robert Sepping en 1816 fut très employé dans la marine anglaise et dans les marines voisines. Il consistait à

remplacer le vaigrage par une membrure oblique de porques allant des bauquières de la batterie basse aux vaigres d’empature et travaillant par

traction. La distance des porques était maintenue invariable par des files de pièces longitudinales et des arc-boutants obliques travaillant par

compression.

En 1822, en vue principalement de construire de grands navires avec des bois d’échantillon réduit et de réaliser par suite une économie sur les

frais de construction, l’inspecteur général du Génie Maritime Boucher proposa d’adopter en France le système Sepping, qui fut désigné sous le nom

de construction en petit bois. Les navires construits dans ce système subirent un prompt dépérissement, ce qui le fit abandonner en peu de temps.

Rien ne subsistait de tout cela au commencement de l’allongement des bâtiments sous le Second Empire.

« Si des combinaisons compliquées et souvent gênantes ont été adoptées à d’autres époques, c’est que la production et l’usage des métaux

étaient bien loin de leur développement actuel. C’est à l’emploi du fer, sous forme de consolidations longitudinales et transversales, que l’on doit la

rigidité remarquable de nos derniers navires en bois » (Cours de constructions navales de Hauser, 1888)

Dans le contre-arc, moins courant, la concavité de la déformation était dirigée vers le haut. C’était le lot des bâtiments à vapeur, où l’appareil

moteur surchargeait la partie centrale de la coque. La frégate mixte danoise Jylland, conservée à Ebeltoft, naviguait avec 7,5 tonnes de lest quand

sa machine fut installée en 1862. Quand on lui enleva sa machine en 1892, on la chargea de 412 tonnes de lest de granit. A sa restauration, en

1989, on lui trouva un contre-arc de plus de 90 cm. Pour une longueur à la flottaison de 62,50 m, l’étrave se relevait anormalement de 50 cm. Sa

charpente était à membrures croisées, système Sepping.

Dans la construction en bois des bâtiments mixtes, l’arc ou le contre-arc, en déformant les lignes de la coque, pouvaient modifier les qualités

nautiques, le comportement à la mer et la vitesse du navire. Ils avaient aussi le grave défaut de désaligner les tronçons d’arbre moteur,

d’occasionner des grippages de paliers, des échauffements et usures anormales, voire des impossibilités de fonctionnement du système d’hélice

relevable, dans le cas d’un emmanchement d’hélice « à tronc de pyramide », dispositif qui demandait un déplacement longitudinal de l’arbre

moteur vers l’intérieur, à travers le presse étoupe.

Nous verrons au chapitre des hélices relevables, les inconvénients de l’arc en citant la frégate mixte Astrée comme référence.

Ces problèmes furent résolus dans les navires allongés par un renforcement général des structures. Les frégates allongées furent dotées de quilles

en deux épaisseurs, de galbords nettement plus épais, d’épaisses carlingues. Pour la solidité, ces pièces principales de charpente longitudinales

étaient, de tous temps, chevillées ensembles.

Mais là les galbords atteignaient une épaisseur de 30 cm, devenant par ce fort échantillonnage des éléments supplémentaires de la rigidité de

l’ensemble quille-contre quille-carlingue. On les chevilla transversalement sur toute leur longueur à cet ensemble. Il en était de même pour les

pièces intérieures longitudinales : serres d’empature, bauquières, serres bauquières. De plus on renforça les pièces longitudinales de pont (hiloires),

qui devaient résister à l’écartement des hauts, en utilisant le fer. L’installation des machines et des chaudières nécessita la pose d’une charpente

supplémentaire et renforcée, destinée à supporter leur poids important. Cette charpente contribua aussi à la solidité des liaisons.

La construction du Napoléon mit en pratique ces nouvelles contraintes d’arc et de contre-arc. En plus des renforts énumérés ci dessus, on plaça

par dessus le vaigrage intérieur un lattage de grosses lattes de fer plat entrecroisées, ce qui contribua à la rigidité. Elles avaient 2 cm d’épaisseur et

leur largeur allait de 12 à 20 cm, elles étaient zinguées.

Dorénavant, on pouvait construire des navires en bois plus longs et d’une bonne solidité., en attendant la construction en fer, qui n’allait pas

tarder à arriver..

Courrier de l’officier de marine PI à un ami officier, au sujet de la frégate cuirassée Gloire, qui était l’objet de la curiosité du monde maritime.

(Toulon, 1860) : « On a ouvert six sabords (Note : dalots) de chaque côté du gaillard d’arrière, entre les membres, au dessus de cette pièce de

liaison qui existe de bout en bout à bord de la Gloire comme à bord de la Normandie, mais ils sont très élevés au dessus du pont de toute la

hauteur de cette pièce de liaison1 ».

Il s’était avéré que dans le mauvais temps la Gloire ne pouvait évacuer la mer à cause d’absence de dalots, ce qui, par le poids de l’eau embarquée,

alourdissait inutilement le navire. La pièce de liaison en question avait été placée à la construction pour renforcer les haut et contrecarrer l’arc et le

contre-arc.

Le lattage ne fut pas appliqué qu’en France : la frégate mixte de l’US Navy San Jacionto, qui faillit causer un grave incident diplomatique entre les

américains Nordistes et l’Angleterre, lors de « l’affaire du Trent » pendant la guerre de Sécession, était lattée comme le Napoléon.

(1) Cette pièce de liaison, ici très renforcée, formait l’ensemble gouttière - fourrure de gouttière .

Ce dossier comprend les annexes suivantes (accessibles par les barres de navigation).:

annexe 1 : copie de la dépêche ministérielle adressée au Préfet Maritime de Rochefort pour les plans de la Sémiramis.

annexe 2 : Liaisons longitudinales" - extrait du traité de A. de Fréminville.

annexe 3 : étude du CV Brisou sur les navires allongés.

annexe 4 : note sur l'opération de descente de l'Eylau, par Dupuy de Lôme, 1853.

annexe 5 : halage de la frégate Amazone à Brest.

annexe 6 : - la frégate l'Astrée, par Claude Millé.

- notes sur les frégates du CV Brisou.

annexe 7 : extrait du livre "la révolution de la vapeur dans les marines du XIXe siècle".

annexe 8 : - dimensions comparées de la quille.

- note biographique sur le LV Texereau.

annexe 9 : galerie iconographique.

© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu

eiusmod lorem

MonsiteWeb.com

- Accueil

- Index-a

- D-a

- D-a

- V-a

- V-nb

- V-nc

- V-nd

- V-na-a2-a

- V-na-a3-a

- V-na-a4-a

- V-na-a5-a

- V-na-a6-a

- V-na-a7-a

- V-na-a8-a

- V-na-a9-a

- V-na-a9-a

- Fl1860-a

- V_gouv-a

- V_puits-a

- V_puits1-a

- V_puits2-a

- V_gouv-a

- Tem-a

- Tem_les1-a

- Tem_les1-a

- Tem_les-a

- Tem_thib-a

- Tem_gir1-a

- Tem_gir2-a

- Tem_gir3-a

- Tem_themis-b

- Tem_toulon1-a

- Tem_toulon2-a

- Tem_lesg-a

- Tem_isis-a

- Tem_dordo-a

- Tem_primauguet-a

- Tem_dordo-a

- Arm-a

- Arm-seb1-a

- Arm-seb2-a

- Arm-seb3-a

- Arm-can-a

- Arm-can-a

- T-a

- T-b

- Z-a

- T-hel-a

- T-hel-a

- H-a

- H_1870-a

- H_1870-b

- H_1870-a

- H_crime-a

- H_crime-a

- H_crime-a

- H_mexique-a

- H_crime-a

- H-mex-a

- H-mex2-a

- H-mex2-a

- Ch-a

- Ch-liste-a

- Per-a

- Per-a

- Per-a