© Dossiersmarine2 - Copyright 2005-2019 - Alain Clouet - contact : www.dossiersmarine@free.fr

La flotte de Napoléon III - Documents

Histoire

Guerre de Crimée (2)

La chronologie

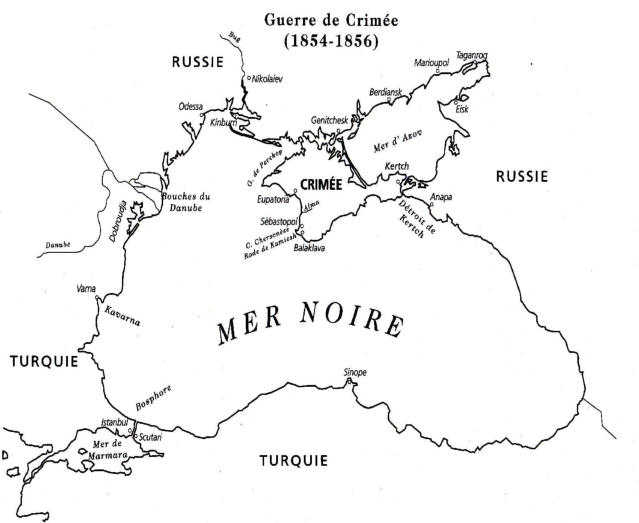

Une nouvelle crise au Proche-Orient

Le retour de la République en France avait été d'autant plus mal vu par les grandes puissances européennes que la révolution de 1848 avait déclenché des mouvements insurrectionnels en divers points du continent, et c'est donc avec soulagement qu'elles accueillirent le retour à l'ordre institué par le coup d'Etat. Seule l'Angleterre resta méfiante, attendant de voir les conséquences du retour au pouvoir d'un Bonaparte. Mais tout fut remis en question lors de la proclamation de l'Empire. Bien que Napoléon III ait affirmé "l'Empire c'est la paix" (2), tous craignaient en effet que le neveu suive l'exemple de son illustre parent et que l'Europe soit à nouveau déchirée par des luttes sanguinaires, aussi la France se trouva-t-elle complètement isolée. Comme son oncle, le nouvel Empereur avait pour ambition d'accroître la puissance et le prestige de la France, mais par d'autres moyens. En Europe il ne rêvait pas de conquêtes territoriales mais, estimant que le meilleur moyen de conserver la paix sur le continent consistait à mettre fin au morcellement des Etats (Allemagne et Italie en particulier) imposé par le Congrès de Vienne et à donner satisfaction aux peuples qui aspiraient à plus de libéralisme, il entendait contribuer à mettre fin à l'immobilisme des puissances de l'est qui se voulaient gardiennes de l'ordre établi. Par contre son règne sera une longue suite d'expéditions lointaines visant à accroître le rayonnement de notre pays dans le reste du monde. D'autre part il vouait une grande admiration pour la puissance économique, industrielle, et maritime de l'Angleterre, aussi le remarquable développement que connaîtra notre pays sous son règne sera-t-il largement inspiré du modèle britannique. Et comme pour parler d'égal à égal avec ce pays et mener à bien sa politique extra-européenne il lui fallait disposer d'une puissante Marine, notre flotte connaîtra alors une ère de prospérité rarement atteinte au cours de son histoire. Paradoxalement, alors que la crise d'Orient de 1840 avait failli amener nos deux pays au bord de la guerre, c'est une nouvelle crise survenue dans cette région du monde qui allait provoquer un rapprochement de la France et de la Grande Bretagne. Tout avait commencé par une escarmouche opposant la France et la Russie. Les firmans de 1690 confirmés par ceux de 1740 avaient accordé à notre pays la protection des chrétiens vivant dans l'Empire Ottoman, et ceux-ci avaient alors acquis le droit d'assurer la garde d'un certain nombre de Lieux Saints. Or au fil des temps les orthodoxes qui bénéficiaient de la protection du tsar s'imposèrent peu à peu dans la région, et en 1808 ils avaient chassé les latins des Lieux Saints. Soucieux cette fois encore de satisfaire son électorat catholique, Louis Napoléon intervint auprès de la Sublime Porte dès son élection à la présidence de la République, et en février 1852 un nouveau firman rétablit les prérogatives des catholiques romains. Furieux, le tsar Nicolas 1er obtint des Turcs que ce firman ne soit pas appliqué. Ayant appris que les chrétiens s'étaient vu refuser l'accès aux Lieux Saints contrairement aux accords conclus, Bonaparte réitéra ses protestations, et Constantinople s'inclina. Mais Nicolas 1er ne se tint pas pour battu, et il envoya le prince Menchikov en Turquie pour régler la question. Des négociations s'ouvrirent, mais devant la détermination russe la France joua la conciliation, et l'affaire fut conclue par un firman de mai 1853 qui donnait satisfaction aux deux parties, mais qui était particulièrement favorable pour les orthodoxes. Ce qui mit le feu aux poudres fut une nouvelle exigence des Russes qui tentèrent ensuite d'obtenir un droit de protection sur les 12 millions d'orthodoxes habitant ce pays. Cette immixtion dans les affaires intérieures de la Turquie était inacceptable pour la Grande Bretagne qui estimait que l'intégrité de ce pays était un élément essentiel de l'équilibre européen et qui voulait conserver sa suprématie sur cette partie de la Méditerranée dans laquelle elle avait des intérêts économiques et par laquelle passait l'une des routes menant aux Indes. Déjà en janvier de la même année le tsar Nicolas 1er qui souhaitait s'affranchir des contraintes qui lui avaient été imposées par le traité de 1841 avait proposé aux Britanniques d'anticiper le démembrement de l'Empire Ottoman alors déliquescent en le partageant entre les signataires du traité de 1841. L'Angleterre avait alors décliné cette proposition et, mise au courant de cette nouvelle tentative d'immixtion dans les affaires turques, elle incita les Ottomans à repousser les exigences des Russes. Furieux, Nic olas 1er massa alors ses troupes sur la frontière, menaçant les provinces danubiennes. Napoléon III qui avait lui aussi des intérêts à défendre dans cette région vitale dans ces évènements un moyen de rompre l'isolement dont souffrait notre pays. Faisant valoir qu'en cas de conflit l'Armée anglaise ne pourrait à elle seule affronter l'Armée russe, il proposa alors aux Britanniques une alliance qui fut chaudement accueillie par ces derniers, et dans l'espoir qu'une démonstration de force suffirait à régler le problème une flotte franco- britannique composée de quinze vaisseaux (dont huit français), douze frégates (dont quatre françaises), et quelques unités légères se concentra le 14 juin à Besika à l'entrée des Dardanelles. Mais la réaction de Nicolas 1er fut d'ordonner le 3 juillet à ses troupes d'envahir les Principautés danubiennes. Toute conciliation s'étant avérée impossible, la Sublime Porte déclara la guerre à la Russie le 23 octobre. La veille les premiers navires alliés étaient entrés dans la mer de Marmara, rejoignant la flotte turque qui protégeait Constantinople. Lors de ce transfert, en raison du fort courant et des vents contraires, les voiliers se montrèrent dans un premier temps incapables de pénétrer dans les Détroits sans l'aide des remorqueurs, et le Napoléon se distingua en se montrant capable de remorquer à lui seul le trois-ponts Ville de Paris qui portait le pavillon de l'amiral commandant la flotte française alors que, ne disposant pas de remorqueur assez puissant, son homologue anglais devait rester à l'ancre dans l'attente de conditions favorables pendant près d'une semaine avant de pouvoir le rejoindre. Le premier acte de ce conflit fut une bataille navale qui devait faire date dans l'histoire. Un détachement turc composé de sept frégates, trois corvettes, et deux vapeurs qui avait été envoyé en mer Noire pour ravitailler des troupes stationnées en Asie Mineure ayant dû se réfugier à Sinope en raison du mauvais temps, il fut attaqué le 30 novembre par une flotte russe composée de six vaisseaux dont trois trois-ponts, deux frégates, et deux vapeurs, et en deux heures la formation turque fut anéantie. Les Russes jouissaient certes d'une supériorité considérable, mais leur succès fut attribué principalement au fait que, contrairement à ceux des Turcs, leurs navires étaient équipés d'obusiers. Déjà en 1849, lors d'une guerre opposant l'Allemagne au Danemark un vaisseau danois et une frégate avaient été coulés par les obusiers qui protégeaient la ville d'Eckernförde, mais ces pertes avaient été attribuées à des erreurs commises par les responsables de cette opération. L'ampleur du désastre subi à Sinope joua le rôle de révélateur et amena l'ensemble des nations maritimes à admettre enfin ce que Paixhans avait prévu au début des années 1820, à savoir qu'en raison du pouvoir destructeur des obus l'ère des escadres composées de navires en bois était terminée. Le 3 janvier 1854 les dix-huit bâtiments constituant la flotte alliée reçurent l'ordre de pénétrer en mer Noire, mais il fut affirmé qu'il s'agissait d'une opération de maintien de la paix sans intention agressive simplement destinée à décourager la flotte russe de toute atteinte contre le territoire ottoman ou de toute nouvelle attaque de navires turcs. Toutefois les croisières qui furent effectuées par nos bâtiments trouvèrent la mer vide. En effet la flotte russe qui était presqu'uniquement composée de voiliers (3) se sentait en position d'infériorité, aussi s'était-elle réfugiée dans ses ports. Sur le plan diplomatique les évènements allaient alors s'accélérer. Le 4 février 1854, accusant la France et l'Angleterre d'avoir violé la convention de 1841 en pénétrant en mer Noire, Nicolas 1er rompit ses relations diplomatiques avec Paris et Londres. A leur tour les franco-britanniques adressèrent à la Russie le 27 février un ultimatum la sommant d'évacuer les Principautés danubiennes auquel il fut répondu par un accroissement de la pression militaire exercée par les Russes dans cette région. Il devint alors évident que l'envoi d'un corps expéditionnaire pouvait seul sauver la Turquie de l'invasion, et le 27 mars la France et la Grande Bretagne déclarèrent à leur tour la guerre à la Russie. Ainsi débuta le conflit qui fut appelé Russian War par les Anglais et guerre de Crimée par les Français. Sa particularité étant l'absence de frontière commune entre les principaux belligérants (4), les Marines alliées allaient y jouer un rôle essentiel en transportant les troupes et leur matériel sur de longues distances, puis en assurant leur débarquement, en maintenant un blocus sur les côtes, et en menant des attaques contre les places fortes situées sur le littoral, mais par contre elles n'eurent jamais l'occasion d'affronter la Marine russe, celle-ci ayant toujours refusé de répondre à nos provocations. Une autre particularité de cette guerre fut la part prise par les vapeurs qui se montrèrent indispensables pour mener à bien la plupart des actions menées par les flottes alliées. Les opérations principales se déroulèrent sur deux théâtres : la mer Noire et la Baltique. Les moyens déployés par la France et l'Angleterre y furent complémentaires car si les bâtiments britanniques engagés dans ces opérations furent plus nombreux que les nôtres, le corps expéditionnaire était principalement composé de troupes françaises.Les opérations en mer Noire en 1854

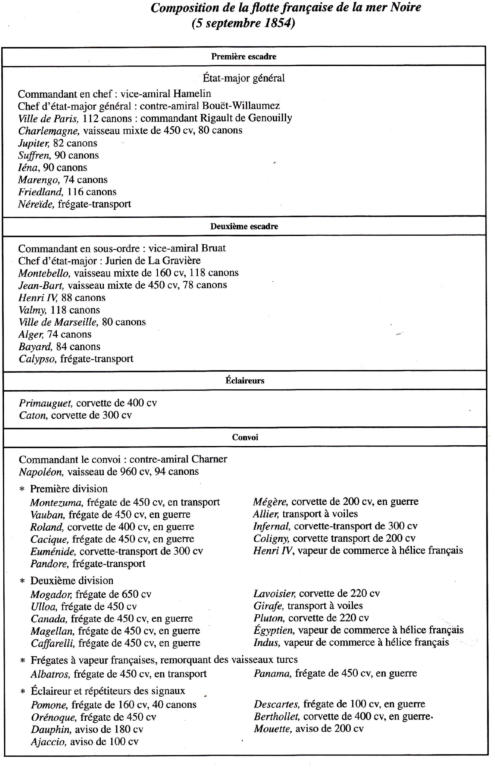

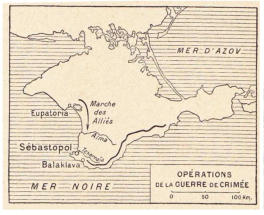

Le premier problème à résoudre fut d'acheminer les troupes sur leur théâtre d'opérations. Alors que les Britanniques purent pour cela puiser dans leur flotte commerciale qui était la première du monde, notre pays était doublement handicapé : alors que l'effectif des troupes françaises engagées était bien supérieur à celui des troupes britanniques, sa marine marchande était beaucoup plus réduite que celle de nos alliés, et surtout elle comprenait trop peu de vapeurs. La réquisition des vapeurs des Messageries Impériales et l'affrètement de navires de commerce français et même étrangers ne pouvant suffire pour transporter la totalité de notre corps expéditionnaire composé de 58.604 hommes (contre 25.000 Britanniques), 1313 chevaux, et 6590 t de matériel, les navires de guerre furent chargées d'assurer l'acheminement de la majorité des hommes, leur matériel ainsi que les chevaux étant embarqués à bord de voiliers. Toutefois pour mener à bien cette opération alors qu'au même moment il était décidé d'envoyer une escadre en Baltique, il fut nécessaire de réarmer de nombreux bâtiments et d'activer l'achèvement de ceux qui étaient en construction. Le budget de la Marine française fut alors porté à 179 millions, ce qui lui permit de voir ses effectifs s'élever à 59.000 hommes, et de disposer de 254 navires armés. Le lieu de rassemblement choisi pour le corps expéditionnaire était Gallipoli, à l'extrémité est de la mer de Marmara. Pour franchir les quelque 1500 milles qui séparaient la Turquie de la métropole les vapeurs mettaient douze jours, les voiliers remorqués quinze, et ceux qui naviguaient à la voile de trente à quarante. De plus ces derniers devaient généralement être assistés par un remorqueur pour pénétrer dans les détroits. De leur côté les Russes n'étaient pas restés inactifs, et le 14 avril ils assiégèrent Silistrie, à une centaine de kilomètres au sud-est de Bucarest, dernière place forte avant Constantinople. Il fut donc décidé de transporter des troupes à Varna afin de porter secours aux armées turques. Toutefois, si les hommes des quatre premières divisions de l'armée d'Orient avaient pu être amenés à destination par huit frégates à vapeur et vingt-huit navires de commerce remorqués, la majeure partie de leurs équipements qui étaient embarqués à bord de voiliers n'était pas encore arrivée. De plus, pour venir à bout de l'hostilité manifestée par la Grèce, une brigade avait dû être débarquée au Pirée le 29 mai, et les vapeurs qui avaient été affectés à cette opération allaient cruellement faire défaut lors de ce transfert. Finalement 5600 hommes purent malgré tout être débarqués à Varna le 4 juin. Mais deux jours plus tôt l'Autriche avait sommé la Russie d'évacuer les Principautés danubiennes, et pour appuyer cette injonction elle avait massé des troupes à sa frontière. Craignant d'être pris entre deux feux, les Russes amorcèrent le 22 juin un mouvement de repli, et les territoires occupés furent évacués. Entretemps la frégate anglaise Furious qui s'était présentée le 9 avril devant Odessa sous pavillon parlementaire pour récupérer les ressortissants britanniques avait essuyé le tir des batteries côtières. Pour venger cet affront, le 21 avril huit frégates à vapeur (les Vauban, Descartes, Mogador , et cinq unités britanniques) se présentèrent devant le port et ouvrirent le feu. Le tir fut intense de part et d'autre, et le Vauban , atteint par trois boulets rouges dans sa coque et ses roues à aubes, subit un début d'incendie mais au bout de dix heures les défenses de la ville avaient été démantelées et une cinquantaine de navires qui se trouvaient dans le port avaient été coulés. Comme nos armées ne souhaitaient pas poursuivre l'armée du tsar sur son immense territoire, la flotte fut alors envoyée à Sébastopol dans l'espoir de provoquer la sortie des navires russes, mais elle eut beau croiser pendant sept jours devant ce port, ceux-ci qui se sentaient en position d'infériorité restèrent à l'abri de leurs fortifications. Par ailleurs une reconnaissance menée par deux vaisseaux à vapeur (dont notre Charlemagne ) et sept frégates à vapeur (les Mogador, Vauban, et cinq unités britanniques) montra qu'à l'exception de trois d'entre eux tous les forts situés sur les côtes russes à l'est de la Crimée avaient été évacués. Les navires alliés revinrent alors mouiller à Baltchik, au nord de Varna, le 20 mai. La seule perte subie par les Alliés avait été celle de la frégate à roues britannique Tiger qui, prise par la brume, s'était échouée sur la côte russe et qui fut incendiée par son équipage pour éviter qu'elle tombe aux mains de l'ennemi. Puisque la flotte russe refusait d'affronter la flotte alliée en haute mer, la décision fut prise le 18 juillet de s'attaquer à son repaire, la place forte de Sébastopol. Mais il fallait faire vite. D'une part parce que la saison était déjà avancée, et d'autre part en raison d'une épidémie de choléra qui, partie de Marseille, se propageait dans le corps expéditionnaire et finit par atteindre le 17 juillet l'escadre mouillée à Varna. Il était donc impératif de s'éloigner du foyer de l'infection. Pour assurer le siège de la ville les Anglais avaient réuni 21.500 hommes, et les Français 24.000 auxquels s'ajoutaient 7.000 Turcs. Le matériel accompagnant ces troupes était lui aussi considérable puisqu'il comprenait des chevaux, des batteries de campagne (neuf britanniques et douze françaises), un important matériel de siège, des vivres, et trente chalands à fond plat qui venaient d'être construits à Constantinople. Pour assurer le transport de ce corps expéditionnaire les Britanniques avaient affrété cent-cinquante navires de commerce, et parmi eux il y avait suffisamment de vapeurs pour remorquer les voiliers, aussi les dix vaisseaux dont deux à vapeur et les quinze frégates ou corvettes à vapeur qui participaient à cette opération étaient-ils en état de combattre si l'occasion s'en présentait. La situation était bien différente pour les Français qui durent affréter des navires de commerce dans toute la région, mais comme ils n'étaient pas assez nombreux, une fois encore notre flotte fut mise contribution. Et comme les remorqueurs faisaient défaut parmi les navires affrétés, la plupart des voiliers dut être envoyée à l'avance sans escorte afin qu'ils se trouvent au rendez-vous lors du débarquement. La flotte britannique composée de dix vaisseaux et quinze frégates ou corvettes à vapeur fut rejointe le 8 septembre à la hauteur du Danube par la flotte française qui comprenait quatre vaisseaux à hélice (les Napoléon, Montebello, Jean Bart, et Charlemagne ), onze vaisseaux à voiles dont trois trois-ponts, la frégate à hélice Pomone et treize frégates à roues, trois frégates à voiles utilisées comme transports, un transport à voiles, une corvette à hélice et six à roues, ainsi qu'un aviso à hélice et trois à roues. A l'exception de six d'entre eux qui ne transportaient "que" 700 hommes, les vaisseaux avaient dû chacun embarquer de 1300 à 1800 hommes. Quant aux frégates, quatre d'entre elles avaient à leur bord 1100 hommes et 30 chevaux, et six autres de l'artillerie et des chevaux. Dans ces conditions, jusqu'à sa jonction avec les Anglais, cette flotte n'aurait guère été en état de se défendre si les Russes avaient appareillé pour venir à sa rencontre. Heureusement ils n'en firent rien, et le débarquement débuta le 14 septembre au voisinage d'Eupatoria, et cinq jours plus tard les troupes se mirent en marche en direction de Sébastopol. Une armée russe envoyée à leur rencontre ayant été balayée sur les rives de l'Alma, le corps expéditionnaire contourna la ville par le sud et prit possession du port de Balaklava le 20 septembre, puis de la baie de Kamiesh huit jours plus tard. Bien abritée et capable d'accueillir aussi bien des navires de guerre que des transports, cette dernière va désormais servir de base arrière pour le corps expéditionnaire et lui permettre de recevoir renforts et approvisionnements. Côté mer Sébastopol était défendu par de redoutables forteresses, mais ses défenses terrestres étaient insuffisantes. Mettant à profit le répit qui leur avait été accordé, les Russes avaient pris un certain nombre de mesures pour pallier cette faiblesse. Au nord la ville était adossée à un large bras de mer qui en interdisait l'approche, aussi les défenses furent-elles concentrées au sud. Comme le temps manquait pour construire des fortifications en maçonnerie, un puissant dispositif de défense composé d'ouvrages en terre y fut déployé, et il fut armé par les quelque 3000 canons qui avaient été récupérés sur les navires mouillés dans le port. Enfin, pour interdire aux bâtiments alliés l'accès au bras de mer au bord duquel était construite la ville, cinq vaisseaux avaient été sabordés dans la passe. De leur côté les Alliés avaient eux aussi débarqué un certain nombre de canons de leurs navires pour renforcer leur artillerie de siège, et le 17 octobre ils passèrent à l'attaque. Cette offensive terrestre était soutenue par la flotte qui était chargée de bombarder en même temps les fortifications situées sur le front de mer. Le temps étant calme chaque vaisseau à voiles avait été amené par une frégate à vapeur à sa position de tir située à un peu plus d'un kilomètre du rivage. Le combat dura quatre heures pendant lesquelles les navires alliés furent malmenés par l'artillerie russe. Le Napoléon vit sa carène percée sous la flottaison, un obus sema la mort sur la dunette du Ville de Paris , un autre mit hors service la machine du Charlemagne , et trois navires anglais qui avaient été touchés par des boulets rouges connurent un début d'incendie. Par ailleurs les coques de nombreux bâtiments furent atteintes par les projectiles russes et les gréements furent endommagés. Enfin 504 hommes furent mis hors de combat. Les dégâts causés par l'artillerie russe auraient d'ailleurs pu être encore nettement plus importants si la fumée dégagée par les canons n'avait gêné son tir. Cette fumée était en effet si épaisse que très vite seuls les mâts des navires étaient visibles au dessus du nuage. Par contre les milliers de boulets et d'obus que nos navires avaient lancés ne causèrent que des dommages insignifiants aux murailles en granit des forts russes. Parmi les bâtiments présents le seul qui ait obtenu quelques résultats significatifs était l'aviso Vautour qui avait été transformé en bombarde. Grâce à leur trajectoire courbe les projectiles lancés par les mortiers dont il était équipé étaient en effet passés au dessus des remparts pour s'abattre sur des objectifs situés à l'intérieur de la citadelle. Même si aucun navire allié n'avait été perdu, cette opération se soldait donc par un échec, et elle démontrait l'inefficacité et la vulnérabilité des navires en bois face à une forteresse équipée d'une artillerie moderne. A terre les résultats avaient été tout aussi décevants. Pourtant les combats avaient été acharnés. Mais les constructions défensives en terre s'étaient montrées plus résistantes que prévu, et surtout elles présentaient l'avantage de pouvoir être rapidement remises en état lorsque des projectiles avaient réussi à les bouleverser. Les renforts parvenus en traversant le bras de mer situé au nord de la ville permirent aux Russes de reprendre l'offensive le 6 novembre, mais ils furent repoussés. Au total depuis le début du siège 11.800 Russes et 4300 soldats alliés avaient été mis hors de combat. Comme la mauvaise saison était proche les Alliés décidèrent de reporter au printemps la prochaine offensive, et les troupes se préparèrent à hiverner sur place. La flotte fut alors surprise par un ouragan qui balaya les côtes le 14 novembre. A Kamiesch les Ville de Paris, Bayard , et Friedland perdirent leur gouvernail, et la plupart des autres eurent le leur endommagé, certains bâtiments chassèrent sur leurs ancres et s'entrechoquèrent, et une quarantaine de bricks français et britanniques fut drossée sur le rivage. Ce fut pire encore au port de Balaklava occupé par les Anglais. Comme ce site était plus exposé les navires au mouillage se heurtèrent violemment, et sept transports furent coulés. Par ailleurs le transport Danube sombra au large du cap Chersonèze, et devant Eupatoria le vaisseau Henri IV et la corvette à vapeur Pluton furent drossés sur le rivage et ne purent être remis à flot. Afin de limiter les dégâts en cas de nouvelle tempête il fut décidé de ne garder sur place que huit vaisseaux à voiles (dont deux français : les Marengo et Alger ), six à vapeur (dont trois français : le Napoléon , le Jean Bart , et le Montebello ), et une partie des frégates à vapeur. Cette décision de retrait était également motivée par la nécessité de mettre fin à l'épidémie de scorbut qui sévissait à bord de nos navires (5) et par le mauvais état de certains d'entre eux. Dernier épisode de l'année sur mer, le 6 décembre deux vapeurs russes, une corvette et une frégate, sortirent de Sébastopol en direction des bases alliées. Elles furent prises à parti par la corvette Mégère et l'aviso Dauphin qui étaient de garde à la sortie du port, mais l'arrivée de trois frégates alliées venues à la rescousse (le Vauban le Panama , et une frégate britannique) contraignit rapidement les Russes à cesser le combat et à regagner leur base. Déçu par les évènements survenus en Crimée, Napoléon III décida d'augmenter les effectifs du corps expéditionnaire, et à nouveau se posa le problème de leur transport. La Marine était d'autant moins capable d'assurer à elle seule leur acheminement qu'une partie de ses grands bâtiments était en mer Noire, et que ceux qui en étaient revenus avaient besoin d'être remis en état après de longs mois de campagne. En particulier rares étaient les vapeurs disponibles, alors que, compte tenu du temps régnant dans cette région à cette époque de l'année, il n'était guère indiqué d'utiliser des voiliers pour effectuer la liaison Constantinople-Sébastopol. Les navires de retour de Baltique ayant été transformés en transports, la Marine put assurer l'acheminement d'une partie des renforts jusqu'à Constantinople où ils étaient transférés à bord de navires de commerce affrétés pour effectuer la deuxième partie du trajet. Pour favoriser ce transfert de troupes la Grande Bretagne mit également à notre disposition un certain nombre de navires de guerre et des navires marchands affrétés.La campagne de Baltique en 1854

Parallèlement les Alliés avaient également décidé d'attaquer la Russie par le nord, avec pour principal objectif la base navale de Kronstadt. Le 11 mars une imposante flotte anglaise composée de huit vaisseaux mixtes, quatre frégates à hélice, et trois corvettes à roues appareilla pour la Baltique où elle sera rejointe par la suite par cinq vaisseaux mixtes, six vaisseaux à voiles, et neuf unités à roues, et à partir du 1er mai par le vaisseau mixte français Austerlitz. La Marine française ayant alors pour tâche principale le transport du corps expéditionnaire en mer Noire, c'est seulement le 20 avril qu'un premier échelon composé de quatre vaisseaux et deux frégates à voiles portant 2500 hommes de troupe fut en mesure d'appareiller à son tour. Toutefois ces bâtiments étaient mal équipés, et leurs équipages ainsi que leurs approvisionnements étaient incomplets. De plus des pilotes anglais qu'ils embarquèrent aux Dunes afin de les guider lors du passage des détroits n'avaient aucune expérience des voiliers qui, contrairement aux vapeurs, devaient composer avec les vents et les courants. Le reste de la traversée fut un vrai cauchemar, les calmes plats alternant avec les tempêtes, et cette formation n'atteignit Kiel que le 20 mai. Elle y sera rejointe par quatre vaisseaux et deux frégates accompagnés des avisos à hélice Lucifer et Souffleur, et l'ensemble de ces bâtiments quitta ce port neuf jours plus tard. Une épidémie de scorbut et de variole s'étant déclarée à bord des navires, ils durent toutefois laisser derrière eux le Breslaw qui comptait plus de cent malades. Finalement le 13 juin, soit cinquante-trois jours après son départ de France, cette flotte rejoignit enfin l'escadre britannique à Bärö Sund, (actuellement en Finlande à l'extrémité sud du golfe de Bothnie). Ce périple aurait pu être notablement écourté si ces voiliers avaient pu comme les navires anglais disposer de remorqueurs qui leur auraient permis de progresser malgré les vents contraires et les périodes de calme, et qui auraient également facilité leur navigation dans les eaux resserrées des Détroits. Le 22 juin une escadre composée de dix-huit vaisseaux (dont six vaisseaux à voiles français remorqués par des unités britanniques), quelques frégates, et des bâtiments légers vint prendre position devant la citadelle de Kronstadt qui défendait l'accès à Saint Petersbourg. Elle espérait cette fois encore inciter la flotte russe à livrer bataille, mais comme à Sébastopol, celle-ci refusa de sortir. Il était donc inutile de s'éterniser, et comme de plus une épidémie de choléra s'était déclarée à bord, cette escadre leva l'ancre le 2 juillet. Pendant son séjour au large de Kronstadt le Duguesclin avait subi de graves avaries en heurtant un rocher à pleine vitesse. Bomarsund L'objectif suivant fut la forteresse de Bomarsund bâtie dans les îles d'Aland situées à la sortie du golfe de Bothnie qui constituaient un bastion avancé russe face à la Suède. A cet effet une troupe de 10.000 soldats français s'était embarquée à Boulogne le 18 juillet à bord de quatre vaisseaux, trois frégates, et sept transports britanniques, et ils furent suivis deux jours plus tard par le chef de l'expédition à bord du yacht impérial Reine Hortense . Le 11 août quatorze vaisseaux à vapeur (dont un français), dix-sept vaisseaux à voiles (dont onze français), trois frégates à voiles françaises, et onze frégates ou corvettes à vapeur (dont cinq françaises) se déployèrent autour de l'archipel, et le siège de la forteresse débuta. Des troupes furent débarquées et, soumise à leur pression et aux tirs de l'escadre, la place tomba cinq jours plus tard. Une reconnaissance fut alors tentée vers Hanko (actuellement en Finlande près de la sortie du golfe homonyme) et Reval (actuel Tallinn en Estonie). Ce fut pour constater que les forts d'Hanko étaient en cours de démantèlement. Par contre ils furent accueillis à Reval par un tir intense qui les dissuada de tenter un débarquement. Un moment envisagée, l'idée d'attaquer Sveaborg (actuel Helsinki), sera elle aussi abandonnée en raison de la puissance des ouvrages qui défendaient la ville, et finalement, comme la saison était déjà avancée, les Alliés décidèrent de quitter la Baltique avant qu'elle soit prise par les glaces.Les opérations en mer Blanche et en Extrême Orient

A l'extrême nord de la Russie une division franco-britannique composée de deux frégates à voiles et trois corvettes à vapeur chargée d'exercer le blocus des côtes détruisit le monastère fortifié de Solovetski et bombarda Kola. Par ailleurs une goélette russe fut capturée. Pendant ce temps, à l'autre extrémité de cet immense territoire, une formation alliée composée de deux frégates, six corvettes, et un sloop avait décidé d'attaquer Petropavlovsk au Kamtchatka. Une attaque par mer s'étant avérée impossible en raison de l'importance du dispositif défensif de la ville, 700 hommes furent débarqués le 4 septembre dans l'espoir de pouvoir prendre la place à revers, mais ils furent assaillis par des troupes russes qui leur infligèrent de lourdes pertes, ce qui les obligea à rembarquer moins de trois heures après avoir touché terre.1855 : l'expédition en mer d'Azov

En mer Noire, pendant l'hiver, les opérations s'étaient poursuivies sur le front terrestre, constituées essentiellement de guerre de tranchées et de duels d'artillerie appuyés par la flotte franco-britannique qui à plusieurs reprises effectua des bombardements de nuit des fortifications du front de mer afin de dissuader les Russes de les dégarnir au profit de leurs ouvrages terrestres. Mais, soumis au froid et au manque d'approvisionnements de toutes sortes, les soldats furent décimés par les épidémies. Insuffisamment aguerries, les troupes britanniques en furent les principales victimes, au point que leurs pertes ne purent être compensées par les maigres renforts envoyés. Par contre l'Armée française dont certains éléments avaient combattu en Algérie au cours des années précédentes sut mieux s'accommoder des conditions pénibles qu'elle eut à subir. Les pertes y furent moins sévères, et le grand nombre d'hommes disponibles en métropole permit d'accroître sensiblement ses effectifs. C'est donc elle qui va jouer le rôle principal au cours des opérations ultérieures. Sur mer à partir du 1er février la flotte alliée fut chargée d'assurer le blocus de tous les ports russes de la mer Noire pour mettre fin au trafic de contrebande de guerre qui s'était établi à partir des ports neutres de Méditerranée. La mort du tsar survenue le 2 mai laissa entrevoir la possibilité d'une paix prochaine, mais le nouveau tsar Alexandre II fit échouer la tentative de négociation menée sous l'égide des Autrichiens. Comme une partie du ravitaillement à destination de Sébastopol passait par la mer d'Azov, le 3 mai une troupe composée de 7200 français, 2800 britanniques, et quatre batteries d'artillerie fut envoyée pour en prendre le contrôle. Elle était transportée par quarante vapeurs dont treize français (les vaisseaux Montebello et Jean Bart , les frégates Sané, Descartes, Cacique, Caffarelli , et Pomone , les corvettes Roland, Phlégéton , et Berthollet , et trois avisos : Mégère, Lucifer , et Fulton ). Mais le lendemain cette flotte fut rejointe par l'aviso Dauphin qui lui transmit l'ordre de faire demi-tour. Ce contrordre avait pour origine une nouveauté survenue peu de temps auparavant : depuis le 25 avril un câble immergé en mer Noire avait en effet permis d'établir une liaison télégraphique entre Paris et la Crimée (6), ce qui permettait à l'Empereur et aux état majors parisiens qui n'avaient qu'une connaissance imparfaite des réalités du terrain de contrôler presque en temps réel les opérations militaires. Il en résultera un certain nombre d'interférences malheureuses entre les décisions prises localement et les ordres reçus de Paris, et c'est ce qui s'était produit à cette occasion. En fait cette expédition était envisagée depuis quelques temps déjà, et alors que le télégraphe venait juste d'être mis en service, la date de son départ avait été décidée localement sans en informer Paris, alors que Napoléon III de son côté avait choisi de la remettre à plus tard et d'envoyer à Constantinople tous les navires disponibles pour transporter les troupes de réserve cantonnées en Turquie afin de lancer une grande offensive en Crimée, et la dépêche faisant part de ses intentions n'était parvenue qu'après le départ de cette expédition. Incapables de mener à eux seuls cette opération, les Britanniques durent à contrecœur eux aussi rentrer au port. En fait l'offensive en Crimée conçue par l'Empereur fut jugée trop risquée, et sous la pression des Britanniques une nouvelle expédition quitta la Crimée pour la mer d'Azov le 22 mai. Elle comprenait 7000 Français, 3000 Anglais, 5000 Turcs, et cinq batteries d'artillerie embarqués à bord de cinquante-six bâtiments de guerre à vapeur dont vingt-trois français (les vaisseaux Montebello, Charlemagne, et Napoléon , les frégates Mogador, Descartes, Cacique, Caffarelli, Asmodée, Ulloa, et Pomone, l es corvettes Primauguet, Roland, Berthollet, Phlégéton, Caton, et Véloce , les avisos Lucifer, Mégère, Milan, Dauphin, Fulton, et Brandon , et la bombarde Vautour ). Estimant leurs forces insuffisantes, les Russes n'opposèrent aucune résistance, et les Alliés purent occuper les deux rives du détroit deKertch qui ouvrait l'accès à la mer d'Azov. Le 25 mai une flottille de quatorze canonnières et avisos (dont quatre navires français) y pénétra et en fit le tour, détruisant récoltes, magasins, et tout ce qui flottait. Le 8 juin les bâtiments de haute mer regagnèrent Kamiesch tandis que les canonnières et les avisos poursuivaient leurs raids. Bien que profondément désorganisées par notre offensive, les voies d'accès à Sébastopol par l'est n'étaient toutefois pas complètement coupées, car la faible profondeur de l'eau n'avait pas permis aux bâtiments alliés de détruire un pont en bois situé dans une zone marécageuse à l'extrémité ouest de la mer d'Azov.La chute de Sébastopol

Pendant ce temps les opérations s'intensifiaient autour de Sébastopol. Le 7 juin les troupes alliées emportèrent les défenses extérieures de la citadelle, et sur cette lancée un grand assaut fut tenté le 18 juin, mais il se traduisit par un sanglant échec, 5200 hommes ayant été mis hors de combat. Le 16 août les Russes qui avaient pu recevoir des renforts tentèrent de desserrer l'étau qui entourait la ville, mais cette offensive fut elle aussi un échec qui leur coûta 8000 hommes. A partir du 17 août les positions russes furent soumises à un bombardement systématique. Celui-ci s'accentuera encore à partir du 5 septembre, et l'assaut final fut déclenché le 8. La prise du bastion de Malakhov, élément essentiel du dispositif défensif, conduisit les Russes à évacuer la ville par le nord en empruntant un pont de bateaux après avoir détruit leurs installations et mis le feu aux navires présents dans le port. Il avait été prévu que la flotte appuie l'offensive terrestre en bombardant le front de mer, mais elle dut y renoncer en raison d'un vent contraire et de la houle qui aurait empêché les vaisseaux d'ouvrir les sabords de leurs batteries basses, les privant ainsi de leurs plus puissants canons. Par contre les dix bombardes (dont quatre françaises) qui étaient mouillées dans la baie de Streletska entretinrent un feu nourri contre les positions ennemies (606 bombes furent lancées par les bombardes françaises). La chute de Sébastopol était certes un succès pour les Alliés, mais comme nos troupes n'avaient pas l'intention de s'enfoncer dans le territoire russe à la poursuite des armées ennemies fortes de 150.000 hommes, la situation était à nouveau bloquée. Plusieurs projets offensifs furent alors évoqués, et finalement il fut décidé d'attaquer la forteresse de Kinburn située à l'embouchure du Dniepr et du Bug, fleuves par où transitait une part importante du ravitaillement de l'armée russe de Crimée. La flotte française en mer Noire comptait alors soixante bâtiments presque tous à vapeur : six vaisseaux (dont deux à voiles), sept frégates, six corvettes, six avisos, cinq bombardes (dont une à voiles), dix canonnières (dont deux à voiles), huit chaloupes canonnières, et surtout les trois batteries flottantes cuirassées Dévastation, Lave, et Tonnante . L'acheminement de ces dernières ne s'était pas effectué sans difficultés car ces bâtiments incapables de gouverner à la voile et d'une lenteur désespérante à la vapeur durent être remorqués par les frégates Albatros, Magellan, et Darien , mais leur gouvernail manquant d'efficacité, elles avaient tendance à embarder, et leurs remorques furent rompues à plusieurs reprises. Parties de Brest, Lorient, et Cherbourg entre le 30 juillet et le 10 août, ces batteries arrivèrent à Sébastopol entre le 12 et le 25 septembre, ayant effectué la traversée à la vitesse moyenne de 4,5 n. Les 6 et 7 octobre une flotte de quatre-vingt-dix bâtiments tous à vapeur dont trente-cinq français (quatre vaisseaux, quatre frégates, quatre corvettes, quatre avisos, quatre canonnières, trois batteries flottantes cuirassées, sept chaloupes canonnières, et cinq bombardes) appareilla de Kamiesh et Balaklava accompagnée d'une flotte de transport qui avait à son bord 8000 hommes de troupe. Retardée par des vents forts et une brume épaisse, elle ne parvint au large de Kinburn que le 14. Située sur un isthme, la forteresse était constituée d'un ouvrage en pierre armé d'une soixantaine de canons complété par deux batteries comptant une dizaine de bouches à feu situées en direction de l'extrémité de l'isthme et par des batteries implantées de l'autre côté de la passe donnant accès à l'estuaire. La supériorité alliée était donc écrasante. Les chaloupes canonnières pénétrèrent dans l'estuaire pour prendre les défenses russes à revers, et le lendemain des troupes furent débarquées au sud du fort hors de portée de ses canons afin de couper la retraite de la garnison ennemie. Ancrées au large les canonnières et les bombardes ouvrirent alors le feu, mais pour peu de temps, car elles étaient ballotées par la houle, ce qui rendait leur tir inefficace. Le temps s'améliorant le bombardement put reprendre le 17. Les trois batteries flottantes s'avançant par leurs propres moyens vinrent prendre position entre 850 et 1150 m du fort. Elles étaient appuyées par les canonnières qui en étaient distantes de 1300 m et par les bombardes qui avaient été mouillées à 2500 m tandis que de son côté l'artillerie débarquée se trouvait à 400 m de ses murailles. Grâce aux observateurs embarqués sur les avisos le tir des bombardes put être rectifié en permanence, aussi se montra-t-il d'une grande efficacité. Au bout d'une demi-heure des incendies se déclarèrent dans les magasins de la forteresse, et la défense russe commença à faiblir. Les canonnières se portèrent alors à la hauteur des batteries flottantes, et les vaisseaux qui jusque là étaient restés au large s'approchèrent à 1600 m et ouvrirent le feu à leur tour tandis que les frégates franchissaient la passe pour prendre elles aussi les défenseurs à revers. Bombardé de tous côtés, le fort fut rapidement dévasté, et après six heures de résistance les Russes durent se résigner à capituler. Le 18 cette victoire sera parachevée par la décision prise par les Russes de faire sauter les fortifications situées de l'autre côté de la passe. Cette première utilisation de bâtiments cuirassés eut un grand retentissement. Tout au cours de l'action, les batteries purent impunément lancer plus de 3000 projectiles. Pendant ce temps les boulets qui les atteignaient rebondissaient sur leurs cuirasses en laissant des traces de moins de 3 cm de profondeur, et les obus se brisaient sans éclater. Bien à l'abri derrière le blindage, les équipages n'eurent à déplorer que deux morts et vingt-deux blessés, ces pertes étant dues à des projectiles qui avaient réussi à pénétrer par les sabords. Il est vrai que ces bâtiments n'avaient eu à affronter que des pièces de 24 et que la question restait posée de savoir quel aurait été leur comportement face à des canons de 50 ou de 68. Il avait initialement été envisagé de poursuivre cette offensive en attaquant les villes de Nicolajev et Kherson qui étaient situées en amont, l'une sur le Bug, l'autre sur le Dniepr, et qui constituaient des nœuds de communication pour le trafic alimentant l'armée d'Ukraine, mais comme la saison était trop avancée, la décision fut prise d'hiverner sur place. Alors que l'escadre rentrait à Kamiesh, les ruines du fort furent relevées, et une station navale constituée des trois batteries flottantes, de quatre canonnières, de deux chaloupes canonnières, et d'un transport resta sur place. Mais comme le précédent l'hiver fut particulièrement éprouvant pour l'ensemble du corps expéditionnaire. A Kinburn l'estuaire fut pris par les glaces, et quand survint la débâcle les batteries flottantes durent être échouées afin d'éviter qu'elles soient emportées.Les opérations en Baltique en 1855

La majeure partie des effectifs disponibles ayant été affectée à la mer Noire, aucune opération combinée d'envergure ne pouvait être menée en Baltique. Les seules actions envisageables étaient donc la reprise du blocus des côtes russes et l'attaque de forteresses côtières mais les batteries flottantes, conçues pour ce théâtre, n'étaient pas encore disponibles. Au printemps la flotte anglaise composée de dix-sept vaisseaux, dix-sept frégates, dix-neuf bombardes, et onze canonnières parvint la première sur place, et elle assura aussitôt un blocus effectif des golfes de Finlande et de Bothnie. Elle sera rejointe le 1er juin par une flotte française qui était partie de France un mois plus tôt et qui comprenait trois vaisseaux, les Tourville, Austerlitz, et Duquesne , et la corvette à vapeur d'Assas . La première mission de l'escadre franco-britannique fut une nouvelle reconnaissance de la forteresse de Kronstadt. Depuis l'année précédente les Russes avaient considérablement renforcé les défenses de leurs citadelles côtières, et de celles de Kronstadt en particulier, à l'aide de batteries, de canonnières à vapeur, et d'obstacles sous-marins. De plus, pour la première fois dans l'histoire, ils avaient utilisé des mines sous-marines. Contenant une charge de 3,5 kg de poudre, elles étaient conçues pour exploser lorsqu'elles étaient heurtées par la carène d'un navire. La corvette britannique Merlin en fut la première victime. Alors qu'elle avait été envoyée en compagnie de la corvette française d'Assas et d'un autre navire britannique pour explorer les abords de la forteresse en se tenant hors de portée de ses canons, elle heurta successivement deux de ces engins alors qu'elle se trouvait à deux milles et demi de la terre et le Firefly qui l'accompagnait heurta à son tour une troisième mine, mais les charges utilisées étaient trop faibles pour leur causer des dégâts sérieux, et ces deux bâtiments purent poursuivre leur mission. Les observations effectuées permirent de constater la quasi perfection des ouvrages défensifs mis en place par les Russes ainsi que la présence de quatre vaisseaux, quatre frégates, et quinze canonnières à hélice. Aussi comme sur les dix batteries flottantes spécifiquement conçues pour assaillir cette forteresse seules trois étaient achevées ou sur le point de l'être, il fut jugé qu'une attaque de Kronstadt eut été vouée à l'échec. On renonça donc à envoyer de nouveaux bâtiments en Baltique, et les trois batteries flottantes furent envoyées en mer Noire où, comme nous l'avons vu, elles s'illustrèrent à Kinburn. Il fut alors décidé d'attaquer la forteresse de Sveaborg, ensemble d'ouvrages construits sur des îlots qui défendait l'accès à la ville d'Helsingfors (actuel Helsinki). Entretemps une flottille française composée de trois avisos ( Aigle, Pélican, Tonnerre ), quatre canonnières de première classe ( Aigrette, Avalanche, Dragonne, Fulminante ), deux de deuxième classe ( Tempête, Tourmente ), et cinq bombardes ( Tocsin, Fournaise, Trombe, Torche, Bombe ) était parvenue en Baltique. Quinze bâtiments dont dix vaisseaux furent laissés devant Kronstadt, et un ensemble de soixante-treize navires se présenta le 7 août devant la forteresse de Sveaborg. Cinq mortiers furent installés durant la nuit sur un îlot situé à 2200 m de la place forte, et le lendemain les canonnières placées en première ligne et les bombardes embossées un peu plus loin ouvrirent le feu, les grands bâtiments se tenant en retrait au large. Comme ce sera le cas à Kinburn un peu plus tard les bombardes se montrèrent particulièrement efficaces. On put observer des incendies et des explosions, et de nombreuses batteries furent démantelées. Au bout de trois jours de pilonnage au cours duquel les Français avaient tiré 1322 boulets, 634 obus, et 2194 bombes, le tir cessa le 11 à 4 heures du matin en raison d'une usure excessive des mortiers britanniques. Si les murs des fortifications avaient assez bien résisté, par contre les magasins et les réserves de poudre avaient été dévastés. De plus dix-huit navires situés dans le port avaient été atteints, dont six vaisseaux, deux frégates, et une corvette qui furent jugés irréparables. Quant au nombre de morts, côté russe il s'élevait à 2000 contre un mort et une dizaine de blessés côté alliés. La saison étant déjà avancée, les alliés vont désormais se contenter de poursuivre pendant quelque temps leurs opérations de harcèlement contre le littoral russe, coulant de nombreux navires et détruisant des installations à terre, et dès le 11 septembre les bombardes et les canonnières quittèrent la région, suivies le 6 décembre par le reste de la flotte.Les opérations au nord de la Russie et en Extrême Orient

Deux frégates et quatre corvettes furent envoyées pour établir un blocus en mer Blanche où elles arrivèrent le 11 juin 1855. Les caboteurs rencontrés furent arraisonnés, et une soixantaine de récalcitrants furent détruits avec leur cargaison. Par ailleurs lorsque nos embarcations essuyèrent des tirs venant de terre, la ville ou le village d'où étaient partis ces tirs furent soumis à des représailles. Nos équipages souffrant cette fois encore du scorbut, les Anglais leur cédèrent du jus de citron dont ce fut la première utilisation dans la Marine française, mais il faudra encore un certain temps avant que cette pratique soit admise par notre corps médical et généralisée. En Extrême Orient ce sont cette fois douze bâtiments qui furent envoyés. Mais là encore les Russes avaient évacué leurs installations côtières. Même la place forte de Petropavslosk fut trouvée vide de ses occupants, et après en avoir détruit l'arsenal les Alliés quittèrent la région.La paix

Alors que l'Angleterre échafaudait des plans d'attaque de Kronstadt, en France les récoltes avaient été mauvaises et la guerre était de plus en plus impopulaire. Conscient du fait qu'il était inutile d'espérer qu'une victoire significative puisse mettre fin à cette guerre atypique qui opposait deux puissances dont la supériorité était essentiellement maritime à un pays immense qui, quarante ans plus tôt, avait mis en échec la Grande Armée, Napoléon III prit l'initiative en amorçant des négociations avec le tsar par l'entremise de l'Autriche. Le moment était bien choisi car la Russie était alors isolée : la Suède était prête à rallier les Alliés et, poussée par la France, l'Autriche menaça le 16 décembre d'en faire autant si les Russes refusaient de se soumettre à un ultimatum en quatre points qui leur fut adressé. Quant à la Prusse, si elle entendait rester neutre, elle pressait le tsar de faire la paix. Comme de plus l'Etat russe était proche de la banqueroute, Alexandre II fut amené à accepter le 16 janvier 1856 les conditions posées par l'ultimatum autrichien, et en février un Congrès réunissant toutes les puissances européennes (Russie comprise) s'ouvrit à Paris. Il déboucha le 30 mars sur le traité de Paris qui mit un terme au conflit. Par ce traité les puissances européennes garantissaient l'indépendance et l'intégrité de l'empire ottoman qui de son côté s'engageait à maintenir l'égalité de traitement des chrétiens et des musulmans sur son territoire. Par ailleurs les puissances signataires s'engageaient à faire respecter la liberté de navigation sur le Danube. Enfin, en ce qui concerne la mer Noire, la convention des Détroits de 1841 était confirmée et même durcie, puisque cette mer était neutralisée, de sorte que ni le sultan ni le tsar ne pouvaient plus y entretenir une flotte de guerre. Seule était autorisée la présence de petites unités chargées de la défense des côtes. Plusieurs dispositions réglementant la guerre sur mer furent également prises à cette occasion, la plus importante étant l'abolition de la guerre de course menée par les corsaires. En outre les droits des

© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu

eiusmod lorem

MonsiteWeb.com

- Accueil

- Index-a

- D-a

- D-a

- V-a

- V-nb

- V-nc

- V-nd

- V-na-a2-a

- V-na-a3-a

- V-na-a4-a

- V-na-a5-a

- V-na-a6-a

- V-na-a7-a

- V-na-a8-a

- V-na-a9-a

- V-na-a9-a

- Fl1860-a

- V_gouv-a

- V_puits-a

- V_puits1-a

- V_puits2-a

- V_gouv-a

- Tem-a

- Tem_les1-a

- Tem_les1-a

- Tem_les-a

- Tem_thib-a

- Tem_gir1-a

- Tem_gir2-a

- Tem_gir3-a

- Tem_themis-b

- Tem_toulon1-a

- Tem_toulon2-a

- Tem_lesg-a

- Tem_isis-a

- Tem_dordo-a

- Tem_primauguet-a

- Tem_dordo-a

- Arm-a

- Arm-seb1-a

- Arm-seb2-a

- Arm-seb3-a

- Arm-can-a

- Arm-can-a

- T-a

- T-b

- Z-a

- T-hel-a

- T-hel-a

- H-a

- H_1870-a

- H_1870-b

- H_1870-a

- H_crime-a

- H_crime-a

- H_crime-a

- H_mexique-a

- H_crime-a

- H-mex-a

- H-mex2-a

- H-mex2-a

- Ch-a

- Ch-liste-a

- Per-a

- Per-a

- Per-a