© Dossiersmarine2 - Copyright 2005-2019 - Alain Clouet - contact : www.dossiersmarine@free.fr

La flotte de Napoléon III - Documents

Inventions

1. L’hélice par J. Marpeaux - 2. Une réplique de l’hélice Mangin par Jan Klootwijk

1. Les premières hélices

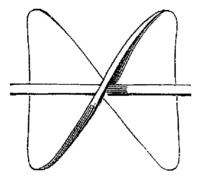

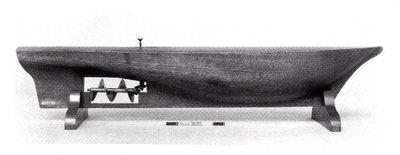

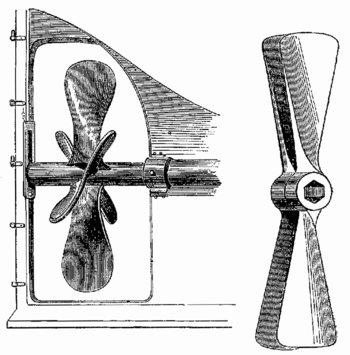

En Hollande certains moulins à vent étaient depuis longtemps déjà équipés de vis d’Archimède pour pomper l’eau, aussi dès le XVIIIe siècle des savants, parmi lesquels Bernoulli, proposèrent-ils d’utiliser un tel dispositif pour propulser les navires. Divers inventeurs, dont le Français Sauvage, expérimentèrent avec plus ou moins de succès ce mode de propulsion, mais les premiers essais réussis de vapeurs à hélice furent réalisés à peu près simultanément par le Suédois Ericsson et l’Anglais Pettit Smith à la fin des années 1830. Premier type d'hélice utilisé Conçu par Ericsson, le Francis B Ogden qui fut lancé en 1837 sur la Tamise mesurait 13,7 m et était mû par une machine de 6,7 chn fonctionnant à la pression inhabituelle pour l’époque de 3,5 atm. Son hélice constituée de deux éléments contrarotatifs placés l’un derrière l’autre 80 lui permit d’atteindre la vitesse de 10 n. Pensant séduire les Britanniques, Ericsson invita les principaux représentants de l’Amirauté à prendre place dans une barge qui remonta la Tamise à la remorque de son navire, mais cette démonstration ne connut pas le succès attendu. Il fut alors sponsorisé par le consul américain à Liverpool qui lui permit de construire en 1838 le , long de 21,3 m et doté d’une machine de 50 chn. Après des essais concluants cette unité se rendit ensuite aux Etats-Unis avec à son bord son constructeur qui s’installa définitivement outre-Atlantique. De son côté Pettit Smith avait fait construire le Francis Smith qui fit ses essais en 1836. Long de 9,72 m pour un déplacement de 6 t, il était équipé d’une machine de 6 chn attelée sur une hélice en forme de vis comprenant initialement deux tours complets, mais cette hélice ayant été réduite de moitié à la suite d’un choc, il s’apercevra qu’elle était plus efficace dans cette nouvelle configuration 81. Cette fois l’Amirauté se montra intéressée, et à sa demande Pettit Smith mit en chantier en 1838 l’Archimedes de 237 t d'une puissance de 80 chn. A la suite de l’essai de différents types d’hélice c’est un modèle à deux pales plus proche des hélices modernes qui sera finalement retenu. Dès lors ce nouveau propulseur allait peu à peu supplanter la roue pour la propulsion des navires. Modèle de l'hélice de Pettit Smith sur L'Archimedes Propulseur sous-marin, l’hélice présentait en effet de nombreux avantages par rapport à la roue. Lorsqu'elle était associée à une carène conçue pour assurer un bon écoulement des filets d'eau qui l'alimentaient son rendement était meilleur, et surtout il était moins affecté par les variations de tirant d'eau et par les mouvements du navire. Sous l'effet du roulis les roues voyaient en effet leur immersion varier, l'une s'enfonçant dans l'eau alors que l'autre se rapprochait de la surface (il se pouvait même que l'un des propulseurs émerge alors que l'autre était profondément enfoncé), puis cette configuration s'inversait dans les instants suivants, et les variations brutales de l'effort qui était alors demandé à la machine produisaient des à-coups qui éprouvaient les mécanismes. Par contre, totalement immergée, l'hélice était insensible au roulis, et seul un tangage sévère pouvait l'amener à émerger plus ou moins complètement, ce qui ne pouvait toutefois se produire que par très gros temps. Par ailleurs les roues et leurs tambours subissaient de plein fouet l'assaut des vagues et par mer forte il n'était pas rare qu'un navire rentre au port avec ses propulseurs plus ou moins endommagés alors que rien de tel n'était à craindre pour ceux qui étaient équipés d'une hélice. Autre avantage : à une époque où les vapeurs étaient encore dotés d'un gréement complet afin de pallier l'excès de consommation de leurs machines et éventuellement le manque de fiabilité de ces dernières, il était difficile d'éviter que les roues entravent la marche du navire lorsqu'il devait naviguer à la voile seule, alors que des dispositions faciles à mettre en oeuvre permettaient de rendre négligeable le freinage exercé par l'hélice lorsque la machine était arrêtée. Enfin, et c'est sans doute le plus important, alors que les navires à roues ne pouvaient transporter que des cargaisons de poids réduit pour lesquelles la rapidité et la régularité de l'acheminement étaient primordiales telles que la poste ou des passagers, ce nouveau propulseur qui s'accommodait de variations importantes de tirant d'eau sans que son rendement en soit notablement affecté pouvait être utilisé pour la propulsion de bâtiments capables de transporter de lourdes cargaisons, ce qui permit l'avènement des premiers cargos à vapeur. Toutefois en dépit des nombreux avantages présentés par ces derniers leur extension fut ralentie par le coût du combustible à une époque où les salaires étaient peu élevés, aussi jusqu'à la première guerre mondiale les mers continuèrent-elles à être sillonnées par de nombreux voiliers. Jean Marpeaux2. Une réplique de l’hélice Mangin

Notre ami Jan Klootwijk nous présente ici des photos d’une réplique à l’échelle 1/1 (une première mondiale !) de l’hélice Mangin de la canonnière hollandaise Bonaire construite en 1876 près de Rotterdam. Cette réplique a été présentée la première fois au Marine Museum de Den Helder. Cette hélice a été construite par le MARIN (Maritime Research Institute Netherlands) à Wageningen. L’hélice est présentée montée sur l’ancien gouvernail du Bonaire qui a été préservé. Elle sera par la suite remontée à bord.

© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu

eiusmod lorem

MonsiteWeb.com

- Accueil

- Index-a

- D-a

- D-a

- V-a

- V-nb

- V-nc

- V-nd

- V-na-a2-a

- V-na-a3-a

- V-na-a4-a

- V-na-a5-a

- V-na-a6-a

- V-na-a7-a

- V-na-a8-a

- V-na-a9-a

- V-na-a9-a

- Fl1860-a

- V_gouv-a

- V_puits-a

- V_puits1-a

- V_puits2-a

- V_gouv-a

- Tem-a

- Tem_les1-a

- Tem_les1-a

- Tem_les-a

- Tem_thib-a

- Tem_gir1-a

- Tem_gir2-a

- Tem_gir3-a

- Tem_themis-b

- Tem_toulon1-a

- Tem_toulon2-a

- Tem_lesg-a

- Tem_isis-a

- Tem_dordo-a

- Tem_primauguet-a

- Tem_dordo-a

- Arm-a

- Arm-seb1-a

- Arm-seb2-a

- Arm-seb3-a

- Arm-can-a

- Arm-can-a

- T-a

- T-b

- Z-a

- T-hel-a

- T-hel-a

- H-a

- H_1870-a

- H_1870-b

- H_1870-a

- H_crime-a

- H_crime-a

- H_crime-a

- H_mexique-a

- H_crime-a

- H-mex-a

- H-mex2-a

- H-mex2-a

- Ch-a

- Ch-liste-a

- Per-a

- Per-a

- Per-a